北村信彦と HYSTERIC GLAMOUR の40年 | Interviews

ブランド設立40周年を機に語る〈HYSTERIC GLAMOUR〉の過去・現在・未来

北村信彦と HYSTERIC GLAMOUR の40年 | Interviews

ブランド設立40周年を機に語る〈HYSTERIC GLAMOUR〉の過去・現在・未来

デザイナー 北村信彦の手掛ける〈HYSTERIC GLAMOUR(ヒステリック グラマー)〉は、今年でブランド設立40周年を迎えた。1984年、当時21歳の青年が立ち上げた同ブランドは、北村自身が影響を受けたロックやサブカルチャーの要素を取り入れ、前世代のデザイナーとは異なるアプローチで瞬く間に若者を中心に支持を獲得。90〜00年代にかけて熱狂的なブームを巻き起こした。また、近年のY2Kスタイルのトレンドを受けて、Z世代を中心に再び多くの人々を魅了している。さらに、これまで継続してきた写真集の出版やギャラリーの運営といったアート活動も再評価され、その唯一無二のスタンスは世代や国を超えて、多くのクリエーターに影響を与え続けている。『Hypebeast』では〈HYSTERIC GLAMOUR〉の40周年を機に、北村信彦へのロングインタビューを敢行。学生時代から現在までを振り返り、これからのビジョンについても明かしてくれた。

Hypebeast:最初にファッションを意識するようになったきっかけを教えてください。

僕はもともと音楽が好きで、中学、高校生の頃からロックにハマってレコードを集めていくうちに、レコードジャケットから色々なことに興味を持つようになったんです。例えば、アーティストの着ている洋服や、ジャケットのアートワークを手掛けているミュージシャン周辺の人たちが気になったり。だから学生時代は音楽を通して、レコードジャケットに使用されているアートや写真、ミュージシャンたちのファッションに興味を持って自分で掘り下げていきました。

北村さんが最も好きな、もしくは影響を受けたレコードジャケットは何でしょう?

イギリスにグラフィックデザイナーのストーム・トーガーソン(Storm Thorgerson)が率いるヒプノシス(Hipgnosis)というアート集団がいたんですけど、彼らの手掛けたピンク・フロイドやレッド・ツェッペリンなどの作品は、音とは別な意味で好きでしたね。レコードジャケット欲しさに買って、音はあまり聴いてないアルバムもありますし(笑)。

アートとの関連性で言えば、やっぱりヴェルヴェット・アンダーグラウンドの1st(『The Velvet Underground and Nico』)。あのバンドの存在感に対して、バナナのジャケットでしょ? ロックのレコードジャケットで、しかもそこにアンディ・ウォーホル(Andy Warhol)が絡んでるっていうのはなんか凄い。ましてやあの頃ヴェルヴェット・アンダーグラウンド自体は全然メジャーなバンドではなかったのに、当時ニューヨークの最前線で活躍していたコンテンポラリーアーティストが実験的な音のレコードジャケットをデザインしたという事実に、ちょっと衝撃を受けたよね。

そういった興味から、ファッションデザイナーを志すようになったんですか?

高校卒業後の進路を考えた時に、自分が影響を受けたミュージシャンと仕事できるような職業に就きたいとは漠然と思っていました。当時、中学時代からの友人が高校を中退して美容学校に通っていて、僕が高校2年生くらいの時に、ヘアメイクアーティストの野村真一さんが作ったアトリエ・シンというチームのメンバーに彼が選ばれたんです。休みの日に彼と会うと、先週誰々さんとスタジオで撮影した、なんて話を聞かされて。それで美容師になればミュージシャンに会えるかもと思って、美容学校へ進学しようとしていました。でもその後、東京モード学園が新宿に開校したことを知り、場所を調べると自分がレコードを買いに頻繁に通っていた西新宿エリアに近かったんですよ。新しく開校した学校だし、レコード屋も近いし良いなと思って、モード学園への進学を決めました(笑)

では入学してから、徐々に自分の中に具体的なデザイナー像が固まっていったんですか?

学生の頃、ファッションデザイナーの仕事は東京コレクションやパリコレクションのようなステージで作品を見せて、路面店やファッションビルの中にブティックを持ち、そこで自分の世界観を表現していくビジネスだと思っていました。でも在学中、先に卒業した友人がファッションショーの演出をする会社に就職し、僕もその会社でアルバイトを始めてから考えが変わったんです。約1年間、ベテランの方から新人のデザイナーまで、打ち合わせの段階から演出の仕事をお手伝いする経験ができたんですが、それぞれのデザイナーの説明を聞いて、この人の世界観すごいなと感じたり、逆にこんな人でも勝負できちゃうんだ、と思うようなケースもありました。デザイナーって年2回コレクションを発表するわけですけど、例えば今シーズンのテーマは「不思議の国のアリス」だとして(笑)、その半年後には全然違うテーマになってるんですよ。同じデザイナーなのにそんなにコロコロ(テーマを)変えられるもんなのかな、自分にはこれは無理だな、と感じました。

また、当時色々なデザイナーの服を着たりしましたが、自分にはどうも馴染まなかったんですね。それよりも、やはり自分が好きなミュージシャンのスタイルに惹かれていました。例えばデビューしたてのパンクバンドの連中なんかはお金がないから結構古着を着ていて、似た雰囲気のものを探すために古着屋を回ったりしているうちに、ヴィンテージやミリタリーものが面白く感じてきたんです。それで卒業してブランドを立ち上げるのであれば、ショーを中心に、毎年テーマを決めて、独裁的に自身の世界観を表現していくような従来のデザイナーよりも、ロックとか古着の要素を取り入れた、今でいうストリート寄りのアイテムを趣味的に追求していく方が自分は長く続けられるかなと思って始めたのが、HYSTERIC GLAMOURです。

HYSTERIC GLAMOURを立ち上げることになった経緯を教えてください。

在学中に先ほど話した演出会社と並行して、オゾンコミュニティでデザインのアルバイトをしていました。デザイン画を提出して、採用されると給料として1枚あたり2,000円程もらえるんです。素材を見せてもらって、ブルゾンやボトムスをデザインして、色分けしたりバリエーションをつけたりするとさらに1,000円プラスされたり。週に10デザインくらい採用されれば結構なお金になるし、実際それで十分生活できていましたね。1年くらいそのアルバイトを続けていると、オーナーの方からブランドをやってみないかと声をかけてもらいました。僕がそれまでデザインしたアイテムのうち、いくつかが結構売れたらしく、また販売の方にも好評だったようで、おそらくそれで自分に声がかかったんだと思います。自分でコンセプトを決めて好きにやらせてもらえるんだったらトライしたいと伝えて、HYSTERIC GLAMOURを始めました。それが自分が21歳の時、1984年の6月。7月末に展示会、8月末には既にデリバリーしてたので、かなり無茶なスケジュールだよね(笑)

HYSTERIC GLAMOURというブランド名の由来は?

それまで洋楽を聞いて育ったから、ブランド名ももちろん英語で、なおかつ日本語に翻訳しづらい言葉にしたいと思っていました。それで色んな単語をピックアップしていき、音楽を聴きながら考えていたんです。最終的に絞っていく段階で、パティ・スミス(Patti Smith)のちょっとストイックでヒステリックな雰囲気と、ブロンディ(Blondie)のグラマラスな感じをイメージして、HYSTERICとGLAMOURの2つを組みわせたら良いんじゃないかと思いつきました。どちらも女性を指す言葉だし、HYSTERIC GLAMOURって日本語に訳しても該当する言葉がない。イメージもどうにでも転がるしね。

メンズではなく、ウィメンズから始めたのはどうしてですか?

それはオゾンコミュニティがウィメンズの会社ですし、そもそも僕も学校ではウィメンズの服作りを学んだから。でも参考にしてたのがミリタリーものや古着だったりしたので、そういった好きなロックミュージシャンが着てたようなアイテムをそのままウィメンズで提案すれば良いかなと思って始めたら、意外に楽でしたね。その代わり、典型的なウィメンズの服は作ってないです。サイズはウィメンズサイズですが、前開きの服も全てメンズ仕様の右前(左身頃が上)にしていましたから。そうしたら若いバンドやってる子達が男女ともにうちの服を着始めてくれて、当時バンドブームというのもあって一気に広がりました。ウィメンズブランドとしてスタートしたものの、ユニセックスブランドとして受け入れられていきました。

その頃から海外展開も視野に入れていたんですか?

海外展開は特に考えてたわけではないですけど、自然の流れで後々始まりました。まず1988年頃、ニューヨークにオフィシャルのショップではないのですが、小さなお店を出店したことがあるんです。うちで働いていたプレスの子がニューヨークへ引っ越し、現地でスポンサーを探してくれて、イースト・ヴィレッジにヴィンテージとHYSTERICの服を扱うお店をオープンしました。クラブ・マーズ(Club Mars)がオープンした時は屋上でうちのショーをやって、デビュー前のディー・ライト(Deee-Lite)のキアー(Lady Miss Kier)がモデルとして出てくれたこともあったね。後にコラボレーションすることになるソニック・ユース(Sonic Youth)のキム・ゴードン(Kim Gordon)や写真家のテリー・リチャードソン(Terry Richardson)、イギー・ポップ(Iggy Pop)なんかはその店でうちの服を買ってくれてたみたい。

あとは当時その店によく通ってくれていた黒人の青年がいて、スタッフとも仲が良かったんです。夕方になるといつも店に来て、スタッフと喋って、夜そのままクラブに出掛けてたりしたんだけど。皆んながこいつ絶対デカくなるから、なんて言うから僕も「頑張って」ってTシャツあげたら凄い喜んでくれて。実はその彼は今や伝説のDJと呼ばれるラリー・レヴァン(Larry Levan)だったんです。色々なエピソードがあるけど、ニューヨークのショップはお店を任せていた子が亡くなってしまって、結局2〜3年くらいで閉めちゃいました。でもその店のクローズとほぼ同時期に、Gimme Five(ギミーファイブ)のマイケル・コッペルマン(Michael Kopelman)が僕を訪ねてきて、ヒスをロンドンでやりたいと言ってくれました。それで1991年にHYSTERIC UKがスタートしたんです。

ロンドンのクリエーターとも既に繋がりがあったんですか?

少し話を戻すと、1980年代の東京は今みたいに海外から多くの人たちが訪れる憧れの場所ではなくて、本当にまだ発展途上のアジアの街のひとつという感じでした。自分はロンドンやニューヨークのカルチャーに影響を受けて育って、当時は日本に生まれたことに対してコンプレックスを抱えていて。それでブランドをやっていくなら英語もできないと話にならないなと思い、クラブで見つけた不良外人なんかに片言の英語で声をかけて、一緒に住んだりしてました。気が付いたらうちに6人ぐらい居候がいて、会社の地下にも写真を撮れたり絵を描ける外国人を2人くらい連れてきて、プライベートでも仕事でも英語を話さないといけない環境を無理矢理作っていましたね。その頃から外国人の友達が増えていき、その中にはマーク・ジェイコブス(Marc Jacobs)もいました。あとは当時デザイナーの菊池武夫先生がロンドンから所謂パンクの連中を連れてきて、東京でショーをやったんですよ。そのショーに出演した奴らとも仲良くなって、彼らが後にBuffalo(バッファロー:スタイリストのレイ・ペトリ、写真家のマーク・ルボンなどによって結成された伝説のクリエイティブ集団)のメンバーや、『i-D』『THE FACE』といったロンドン発のインディペンデント・ファッションマガジンの中心人物になったり、ジャン=ポール・ゴルチエ(Jean Paul Gaultier)のアシスタントに就いたりしてましたね。マイケル・コッペルマンともその頃知り合いました。

そんな連中とつるんでいるうちに、単に言葉だけでなく感覚とかジョークのセンスも学びましたね。彼らが帰国する際に僕があげたヒスの服を持って帰って、それを向こうで着ているのを見た別の人が連絡してきたり、そんな感じで海外にも広まっていったんです。これまで自分たちから自発的にお店出したりとか、海外で展示会して取引したりってことは一切したことないんですよ。元々うちの製品はメイド・イン・ジャパンでやっていきたかったので、海外に卸すと高くなってしまって、値段に見合わないんじゃないかと。高級服というよりカジュアル服なので。だから無理して海外にまで手を広げる必要はないんじゃないかと思ってました。マイケルからのオファーで始めたHYSTERIC UKは、イギリスで生産して数年続けました。初期の頃はジョン・ガリアーノ(John Galliano)がよくうちの服を着てくれてたみたいです。当時のVOGUEに、ジョンがHYSTERIC UKのピチピチのウィメンズのインナーを着用してインタビューを受けている写真が載ったりしました。ちなみに、当時HYSTERIC UKを担当していた子のファーストアシスタントは、キム・ジョーンズ(Kim Jones)でしたね。

90年代に入るとストリートファッションが台頭し、日本や海外でストリートブランドが次々と生まれます。北村さんはこの流れをどのように見ていましたか?

先ほど話に出たマイケル・コッペルマンが、80年代にロンドンに最初にSTÜSSY(ステューシー)を持ってきたんです。そのマイケルや「Ronin Records」のアレックス(Alex Turnbull)、ショーン・ステューシー(Shawn Stussy)、藤原ヒロシなどのインターナショナル・ステューシー・トライブと呼ばれる連中が皆んなお揃いのスタジャンを着て集まったパーティが東京で1990年頃にあって。日本でストリートファッションという言葉が生まれたのはその頃からじゃないかな。90年代になると、ロンドンのマイケルのお店では出始めのSupreme(シュプリーム)やSILAS(サイラス)といったストリートブランドを全て網羅してた。音楽面で言えば、ゴールディー(Goldie)をロサンゼルスの連中に紹介したり。だからロンドン、ロス、ニューヨーク、東京っていうネットワークができたのが、80年代後半から90年代頭じゃない? その後に次の世代のジョニオ(高橋盾)やNIGO®️(ニゴー)、タキシン(滝沢伸介)たちがブランドを始めて、マイケルやニューヨークのフューチュラ(Futura)、スタッシュ(STASH)、その他にも色々なアーティストやミュージシャンと繋がって、裏原宿と呼ばれるサブカルチャーのムーブメントを作れた。あれは日本人だけだったら無理だったと思う。

北村さんたちが土壌を作って、90年代に日本からファッションやカルチャーのムーブメントが生まれたと言っても過言ではないですね。当時ストリート全盛の時代に、ブランドの方向性に変化はありましたか?

いや、うちはあまりないかな。基本ウィメンズ系のユニセックスブランドだから、他のストリートブランドとは客層は被らないし、共存できてたと思う。あとうちは早くから日本の写真家や現代アーティストのサポートもしてたけど、下の世代からファッションショーだけじゃなくて、お店でアートショーをやったり、違うジャンルにも首を突っ込むデザイナーが増えてきたのは、少なからず自分の影響を受けてくれてるのかなと感じることもあります。異なるジャンルの同じ世代の連中がマッシュアップされると、カルチャーが育つんですよ。だからそういった人たちのおかげでいま東京すごい盛り上がってきてるじゃないですか。僕より上の世代の人たちと同じ考え方でデザイナーやってたら、たぶん東京はこんな街になってないと思うし。

いま少しお話に出ましたが、これまでHYSTERIC GLAMOURでは数多くの写真集を出版しています。最初に写真集を作ることになった経緯を教えていただけますか?

ブランドやり始めて3、4年目ぐらいから会社で通販をやることになり、最初は見よう見まねで自分で撮影と編集をしてカタログを作りました。その後オゾンコミュニティの方でもカタログを制作していることを知り、制作現場を見学させてもらうと、プロのヘアメイクとスタイリストを使ってスタジオで撮影していて、そういった世界があることを始めて知りました。その現場でヘアメイクをやっていた綿谷修(後にHYSTERIC GLAMOUR アートディレクター、RAT HOLE GALLERYのキュレーターを兼任)と知り合ったことがきっかけで、一緒にシーズンカタログを何冊か作ったんです。でもいくらモデルやロケーションなどの条件が良くても、結局カメラマンが一番重要だという結論に達して。そこから日本の現代写真について調べ始め、13人の写真家によるオムニバス形式の写真集『hysteric no. 1』を1991年に出版しました。

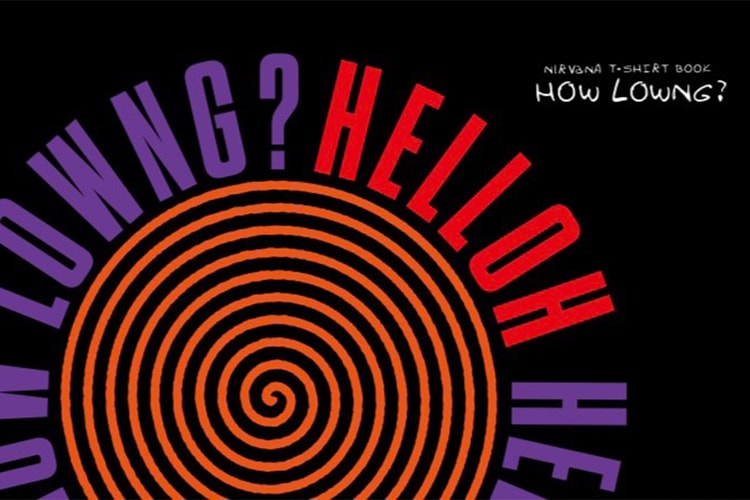

そのシリーズを何冊か作ったんですが、これでいいのか内容に悩んでいた頃、森山大道さんの写真集『写真よさようなら』を見て衝撃が走ったんです。白黒でめちゃめちゃノイズなってるし、全部の写真がミュージシャンの映ってないレコードジャケットのように思えました。ここにザ・クラッシュ(The Clash)を立たせたらかっこいいだろうな、とかね。それで森山さんご本人に撮影のオファーをしたら「400ページやらせてくれ」と言われて、「やりましょう」と。それから1年半後に撮り下ろしの写真が送られてきて、完成したのが“青大道”(『Daido hysteric no.4』1993年)です。それから“赤大道”(『Daido hysteric no. 6』1993年)、大阪を撮った写真集(『Daido hysteric no. 8』1997年)と3冊続けて作りました。その数年間で色々な話を聞けて、お互い遠慮しない仲にもなれたというか。

森山さんの写真集を出したことで、国内外の写真家やクリエーターとのお付き合いが新たに始まりました。荒木経惟さんやテリー・リチャードソン(Terry Richardson)、ソフィア・コッポラ(Sofia Coppola)などもそうです。荒木さんは「お前、綿谷と森山と心中する気か。俺にもやらせろ」と声をかけてきてくれて(笑)。荒木さんとも何冊も写真集を作り、深いお付き合いをさせてもらいましたね。テリーは最初の写真集(『Terry Richardson』1998年)をうちから出しました。また、森山さんのおかげで井上青龍さんや中平卓馬さんの存在を知り、日本の写真家をさらに掘り下げるきっかけにもなりました。2000年代には、主にコンテンポラリーアートを扱うRAT HOLE GALLERY(2008〜2020年)を運営してました。そんなことをやってるうちに、気がついたらニューヨークやロンドン、パリで日本のコンテンポラリー写真が注目され始め、海外の若い人たちが僕らが90年代から2000年代にかけて出した写真集を発見し、出版元であるうちを訪ねてくることが近年また増えてきました。自分たちが作ったものが誰かに届いて、コミュニケーションや化学反応が生まれるのは嬉しいよね。そのスタンスは80年代にブランド始めた時から同じです。そういったことの繰り返しで、ここまで続けてこれたと思いますね。

これまでさまざまなアーティストとの出会いがあり、数多くのコラボレーションを行ってきたと思いますが、最も印象深いものを挙げるとすれば?

やっぱりパティ・スミスかな。彼女の初めての写真集(『PATTI SMITH: CROSS SECTION』2003年)を作らせてもらったというのは、本当に感慨深いです。僕は中学生の頃、深夜にラジオでパティの曲 “Piss Factory”を聞いて人生が変わったので。彼女がフジロックで来日した際に手紙と“青大道”、自分が作ったTシャツをレコード会社の人に託して渡してもらったら、会うことができて。その後フジロックのステージも見て、ライブ終了後に楽屋に行ったら「私いまポラロイドの作品撮りためてるんだけど、撮り終わったら、あなたに最初に見せるわ。それで写真集作って」と言われて。その一年後に写真集ができて、パルコミュージアムでの個展のためにパティが再来日したんです。その時に完成した写真集を見せたら、にこっと笑って「誕生日とクリスマスが同時に来たみたい」って言ってくれて。もうそれが1番嬉しかったですね。

あとはソニック・ユース(Sonic Youth )と最初に作ったTシャツも思い出深いね。あのTシャツはカート・コバーン(Kurt Cobain)が生前最後のステージで着てくれたんです。そんなことあり得る? そういったエピソードを後から知るとブランド続けててよかったと思うし、ずっとうちをフォローしてくれてる人たちにとっても、いい土産話になるんじゃないかな。

40年を振り返って、ブランドにとってのターニングポイントはいつでしたか?

40年間も続いているブランドだと、設立当初はスタッフみんな20代くらいで、歳も近いし、まあ喧嘩しながらでも勢いで10年〜15年くらいは高いモチベーションを保ってやれるわけ。でも、例えば20歳で入社した子が15年経って35歳になり、結婚して子供が生まれたりするとリタイアするケースが多いよね。で、その子のアシスタントが仕事を引き継ぐことになるんだけど、最初の15年を知らないのよ。つまりHYSTERIC GLAMOURというブランドを作り上げていかなくちゃいけない15年、ブランドが完成してそこから継続させる15年、1回落ちてから立て直すまでの15年では、それぞれみんなやることが違うわけ。だからブランドが勢いのある時期は売り上げは良いけど、そのままダラダラやってるとダメになるよね。自分の年齢で言うと40〜50歳くらいの時。だんだん世の中が変わってきて、売り上げが落ちてきた時期は一瞬ありました。ちょうどコロナのパンデミック前かな。世間的にはもうHYSTERICは古いよねと思われていたかもしれません。だって90年代に20代だったお客さんも40、50代になり、その人たちの子供世代から見ると親が着ていたブランドになるわけだから。でもコロナ禍を機に考え方を変えたら、偶然なのか売り上げも変わってきて、気がついたら若いお客さんがついてきてくれるようになりましたね。遡ると7、8年前に若い人たちに向けて種まきしてなかったら、今こうなってなかったかもしれない。だから今の状況は本当にありがたいこと。やる気が出るし、今ヒスを着ている若い子と同世代の企画の子たちと、また面白いものを作りたいよね。

今お話された通り、HYSTERIC GLAMOURは今の若い世代にも受け入れられていますよね。意識的に彼らへ向けたもの作りをしているのか、それとも自然とそのような状況になったのでしょうか? また、北村さんは今の若い世代をどのように捉えていますか?

まずね、あれっと思ったのが10年くらい前かな。髪をペールカラーに染めて、ピアスして、ちょっとアニメっぽいサイバーチックな子たちがヒスのヴィンテージを着ている写真をインスタとかネットで見かけるようになって。それ見て最初90年代の写真かなと思ったら、全然今だったの。なんなんだこの子たちって思っていた時に、たまたまうちに遊びにきていた水原希子ちゃんが、今海外のタッキーな女の子たちみんなヒスのヴィンテージ集め始めてますよって教えてくれて。それ聞いて面白いな、この子たちいいな、モデルやってくれないかなくらいに思ってたんですよ。自分的にはヘタなファッション雑誌見てるよりも参考になる。その後くらいにBLACKPINK(ブラックピンク)とかNewJeans(ニュージーンズ)が出てきて、見せ方も音もそれ以前のK-POPのアイドルと全然違うなと。だから今は自分がデザインを考える時に、おそらくその辺りのイメージが要素として入ってると思います。もうロックだけじゃなくて、K-POPと、そのK-POPもヒップホップからアイデアを持ってきてるケースもあるから、K-POP経由のヒップホップのテイストも入れて、全部ミックスして。そんなハイブリッドなイメージいいねーなんて思ってたら、最近のラッパーは自分のことロックスターって自称してるやつもいるみたいね。だからもう今はジャンルなんて関係ないし、性別も関係ない、ニュートラルな世の中になってきてる感じもあるよね、海外は。

日本もなんとなく、いい意味で共存してる気がするんですよね。昔だったら、例えばイタリアに行ったことないけど日本で20年間イタリア料理を研究してる人がいたとして、イタリア人が彼の作ったものを食べても、こんなのイタリアンじゃないって言われてたかもしれない。でも今はイタリア人が日本人の作ったハイブリッドなイタリアのファーストフードを食べて感動してたりとか、インド人の若い女の子が日本でカレーパンにハマったとか、捉え方がだんだん日本、東京にとって有利な方向にはなってきてくれてるかなっていう気はする。僕の古くからの友人たちもいまだによく東京に来て、こっちに事務所欲しいとか住みたいって言ってるしね。自分がヒスやり始めた頃よりも、状況は変わってきてると思うよ。

今年40周年を迎えて、HYSTERIC GLAMOURの今後のビジョンはありますか?

ブランドを40年間やってると、当時20歳だったお客さんが60歳で、今でもうちの服を着てくれている方もいます。一方で、今の10代や20代の子たちも支持してくれるっていうことは、HYSTERIC GLAMOURは60歳からハイティーンの人たちに支えられてるってことじゃない? それで最近気が付いたんだけど、80年代に自分は20代で、70年代とか60年代の音楽やカルチャーにアイデアをもらって、80〜90年代にかけて服を作ってきた。その頃作った服は、今となってみれば90年代の東京を代表するヒステリックヴィンテージみたいに再評価されてるわけ。で、何か忘れてることあるなと思って気付いたのが、僕が20代の時にお世話になってアイデアをくれたパンクカルチャーやサイケデリックカルチャーを築いた人たちのために服を作ってこなかった。だからこれから70〜90代の人たちまでインクルードした服作りも面白いかなと思ってます。K-POPやトラップ聞いてちょっとサイバーパンクなZ世代と、今でも現役でパンクの70〜90代も髪の毛同じ色に染めて、ユニセックスじゃなくてユニエイジな服でもお互いがかっこよきゃそれもアリ。自分が80、90歳になってから同じ世代もうちの服を着るんだったら、今自分が60代のうちに、80〜90代の人にも着てくださいって言えるような服を作っておきたいね。子供服とかミニも含めると、もう生まれてから死ぬまで(笑)。孫の、下手したらひ孫のクローゼットからうちの服出してきて、おばあちゃんが着てちょっとクラブ行ってくるとかっていうのが実現できたら面白いよね。

最後にHYSTERIC GLAMOURのファンにメッセージをお願いします。

実の事を言うと、今まで作ってきたうちの服って、デザインは妹が全部やってました。

(爆笑)

すみません、冗談です(笑)そうだな…うちの服を着ることでモチベーションが上がったり、何かのドラマが生まれるきっかけになってくれたらいいなと思ってます。知人からヒスの服着て海外に行くとよく声をかけられると言われたり、着ていたTシャツがきっかけで友達ができたりといったことを聞いたりします。なんかそういうの嬉しいじゃないですか。だから、うちの服を着て楽しんでください。

北村信彦

1962年、東京都生まれ。東京モード学園卒業後、オゾンコミュニティに入社しHYSTERIC GLAMOURを1984年に立ち上げる。85年にキッズライン HYSTERIC MINI、90年にウィメンズのハイエンドライン HYSTERICS、2001年にメンズラインを始動。86年に直営店オープン、91年に海外ライン HYSTERIC UKをスタート。同年にブランドカタログと別に写真集の出版を開始。08年〜20年までRATHOLE GALLERYを運営。近年では2世代向けライン H.G.A.SやHYSTERIC BOOTLEGを始動するなど多岐にわたるプロジェクトを統括し、現在も精力的に活動している。