從霧海上的旅人到最後一位搖滾巨星,新浪漫主義如何引領 80 年代時尚風潮?

一場啓發了 John Galliano、Vivienne Westwood 和 BOY London 的浪漫主義亞文化運動。

唱片封面(Cover Art 或稱 Album Art)在流行文化中,不僅是一種唱片紙質封套或是塑料外殼上的圖案,經典的唱片封面設計,被認為是設計師與音樂家獨特的視覺傳達途徑,唱片封面因為提供了更多的設計自由,其中不少帶有政治性、議題性而具有重要的藝術價值,Cover Art 欄目以唱片封面為潮流文化場景帶來的影響為主題,分享與唱片封面相關的故事。

2016 年 1 月 10 日,剛剛發佈專輯《Blackstar》以慶祝 69 歲生日的 David Bowie 在紐約市的公寓裏停止了呼吸,他的離世除了代表著我們終於失去了地球上的最後一位搖滾巨星,也標誌著長達半個世紀的搖滾紀年在 2016 戛然而止。

提及被譽為「搖滾變色龍」的 David Bowie,其創造的 Aladdin Sane、Ziggy Stardust 和 Thin White Duke 都是極具影響力的音樂形象,但在本期的 Cover Art 欄目中,HYPEBEAST 將深入 David Bowie 最晦澀難明的實驗搖滾時期,從「柏林三部曲」中探尋新浪漫主義的根源,剖析這一頗具前瞻性的專輯是如何通過倫敦的俱樂部場景,對 John Galliano 以及 Vivienne Westwood 等設計師,和以中央聖馬丁學院的學生為代表的 Blitz Kids 以深遠影響,進而左右了 1980 年代新浪漫主義時尚設計風潮的。

柏林三部曲的序章

從濫用古柯鹼、令人擔憂的精神狀態以及華麗搖滾的日暮中脫身而出,David Bowie 於 1977 年搬到了滿目瘡痍的西柏林,和好友 Iggy Pop、剛剛離開 Roxy Music 的 Brian Eno 以及製作人 Tony Visconti 一起在柏林牆邊開設了小小的工作室,將創作欲灌注於這個他們予以厚望的破碎國度,企圖通過音樂來譜寫一部歐洲的未來史。David Bowie 堅信「分裂的柏林會是歐洲未來幾年內正在發生和將要發生的一切的中心」,儘管這一預言在日後被證偽,但由他們共同完成的「柏林三部曲」:《Low》、《”Heroes”》以及《Lodger》卻標誌著一段 David Bowie 在搖滾實驗道路上孤獨且偉大的旅途。

David Bowie 希望疏遠日漸被製作人操控、工業化嚴重的流行音樂,但是作為主流明星的他卻也無法擺脫這一僵化的音樂模式,他的困惑、傷感以及與毒癮做抗爭時的痛苦擰成了《Low》中低落的情緒,因此整張專輯都呈現出和當時的主流音樂截然不同的冷漠與理性。而《Low》冰冷的氛圍也來自於當時德國音樂對 David Bowie 造成的影響,他開始從 Kraut Rock 中汲取營養,這種深刻反映德意志第三帝國(Third Reich)滅亡之後,在時代衝擊下四分五裂的德國社會所映射出的恍惚氛圍和幻滅節奏,一無所有的德國音樂人塑造了極簡的現代音樂結構與自由、抽象的音樂形式,Tangerine Dream 這樣的樂隊開始影響 David Bowie 的創作風格,Neu! 和 Kraftwerk 將他帶入實驗電子音樂的殿堂。

儘管被標誌為「柏林三部曲」的序章,但《Low》的主體部分是錄制於巴黎郊外的埃魯維爾城堡 Château d’Hérouville,由 David Bowie 和 Tony Visconti 共同製作。雙方共同創造出一種近乎洞穴回聲般的鼓聲,這種被 Rolling Stone 雜誌的前主編 Rob Sheffield 稱為「搖滾史上被模仿最多的鼓聲之一」的迷人聲音是 Tony Visconti 通過移調效果器 Eventide H910 Harmonizer 創作的,這一創新的設備可以在縮短音頻長度的同時保持原有的音高;反之,Tony Visconti 則通過循環輸入相同的鼓聲選段以降低音高,從而獲得了這一充滿未來感和塑料感的鼓聲音色。這不是 David Bowie 第一次嘗試用這樣的聲音質感來搭建搖滾樂框架,早在 1973 年的翻唱專輯《Pin Ups》中,他就首次嘗試了這樣的聲音。

Brian Eno 的加入則在音色、氛圍和音樂方向等方面提供了許多靈感,也正是由他將 EMS Synthi AKS 效果器運用於這張專輯的創作中。Brian Eno 在 1975 年發佈的兩張 Ambient 專輯《Discreet Music》和《Another Green World》對當時的 David Bowie 產生了巨大的衝擊。《Another Green World》自由形式的創作方式融合了非傳統聲音與創新的器樂演奏行為,成為 David Bowie 將不同組元素合成全新音樂語言的最好範本;其專輯中「人與環境的關係」的理性框架也被沿用至《Low》當中,充滿了 Samuel Taylor Coleridge 式的悲天憫人與超然抱負。

專輯的 A-Side 和 B-Side 有著相當大的出入:A-Side 主要由前衛流行音樂選段組成,被 David Bowie 稱為他自己的「Prevailing Moods(流行情緒)」,B-Side 則是大篇幅的器樂演奏段落,主要描述的是他在柏林時期對於社會的觀察,充滿了東歐的冷冽氣息。專輯的製作流程也與 David Bowie 此前的作品大相徑庭,他首創地先錄制了伴奏,然後才著手歌詞創作,人聲部分的錄制則是最後才完成,直到 2016 年的最後一張專輯,他一直沿用著這一創作模式。

在《Low》之前的兩張專輯《Young Americans》和《Station to Station》都取得了巨大的商業成功,因此這張創作了近兩年的專輯也被唱片公司 RCA 寄予厚望。《Low》原本是為電影《天外來客(The Man Who Fell to Earth)》錄制的原聲,David Bowie 在劇中扮演了 Thomas Jerome Newton,但是卻被喜好 Folk Music 的導演 Nicolas Roeg 棄用,而唱片公司 RCA 也曾因為「過於淺薄的商業可能」而拒絕發行這一鉅作長達近半年,出版後也沒有採取常規的宣傳手段——儘管如此,《Low》還是獲得了很多音樂人一生也無法企及的商業高度,在英國的專輯排行榜上佔據了第二名的成績。

這是 David Bowie 對於電子音樂和 Ambient 音樂的首度嘗試,因其獨特且超前的聲音,《Low》在搖滾樂歷史上產生了長久的影響力,Joy Division 的前身 Warsaw 樂隊名稱就來源於專輯裏的單曲《Warszawa》;Human League、Cabaret Voltaire、Arcade Fire 等樂隊的出現和這張專輯有著密不可分的聯繫;The Cure 的 Robert Smith 更是聲稱《Low》改變了他「對聲音的理解」;U2 的 Bono 始終無法擺脫 David Bowie 在柏林時代風格的影響;坂本龍一不止一次地表示《Low》和《”Heroes”》是他最喜歡的專輯……由隱喻性的合成音樂大段拼湊起的《Low》塑造了後朋克運動的形態,代表著 David Bowie 個人美學的全面革新,並為先鋒搖滾提供了新的方向。

《Low》對於 David Bowie 而言是極具轉折意義的專輯,在經過巴洛克流行 Baroque Pop、迷幻搖滾、前衛搖滾和華麗搖滾的漫長進化之後,他終於邁入虛無縹緲的實驗搖滾和藝術搖滾領域,並為此後新浪潮的出現做足了準備。

浪漫主義的復興與擴張

上面的這幅畫作名為《霧海上的漫遊者 Der Wanderer über dem Nebelmeer》,出自於德國浪漫主義畫家 Caspar David Friedrich 之手,畫面中旅人落寞與迷茫的背影,成為浪漫主義在成型之初就與「旅行」產生緊密聯繫的絕佳映證:德國早期的耶拿浪漫派就成型於 1793 年 Ludwig Tieck 和 Wilhelm Heinrich Wackenroder 穿越法蘭克人地區的一次徒步漫遊。

一如 Hugo Wicken 所言,以不安的旅行為主題「是一種精神隱喻」:幾乎和 Caspar David Friedrich 同一時期,John Keats 在英格蘭北部和蘇格蘭的邊境流浪;Percy Bysshe Shelley 在阿爾卑斯山下的漫步啓發他寫下了《Darkness》;William Wordsworth 在 1790 年的徒步最終促成了《I wandered lonely as a cloud》……浪漫派詩歌先驅們的文字將永不平息的公路運動滲透進了那個時代的脈搏,他們歌頌被旅行啓發的浪漫和自身的精神探索。

時隔近兩個世紀之後,David Bowie 再次將《霧海上的漫遊者》中的情緒帶回了工業社會:冷淡且疏離,抗議著現代文明中被異化的憂鬱。

1975 年,David Bowie 在洛杉磯完成了《Station To Station》的錄製,專輯從一列蒸汽機車的轟鳴聲中開啓,一同開啓的還有一段浪漫主義在現代社會的革新之旅。在這張被稱為「柏林三部曲」前身的專輯里,David Bowie 回溯了浪漫主義的根源,並嘗試了一種與王爾德相悖的「新浪漫主義」:擁抱波西米亞主義,卻拒絕「為藝術而藝術」的頹廢;《Station To Station》的音樂動機充滿了 Funk 與搖滾的囂叫。這種將不同聲音材料進行融合、拼接的創作方式支撐著 David Bowie 完成了《Station To Station》和《Low》,並在《”Heroes”》中達到頂峰;後者的歌詞里對戰爭和暴亂的摒棄與對愛的歌頌,成就了 David Bowie 在新浪潮到來之前對新浪漫主義的最佳演繹。

德國浪漫主義的最終目標之一,就是希望使客觀形式具有表達性——這是表達自我的終極方式——這一目標也被緊隨其後誕生的表現主義完美承襲,並最終通過 David Bowie、Iggy Pop 以及 Yellow Magic Orchestra 這樣的音樂人實現了新浪漫主義的復興。

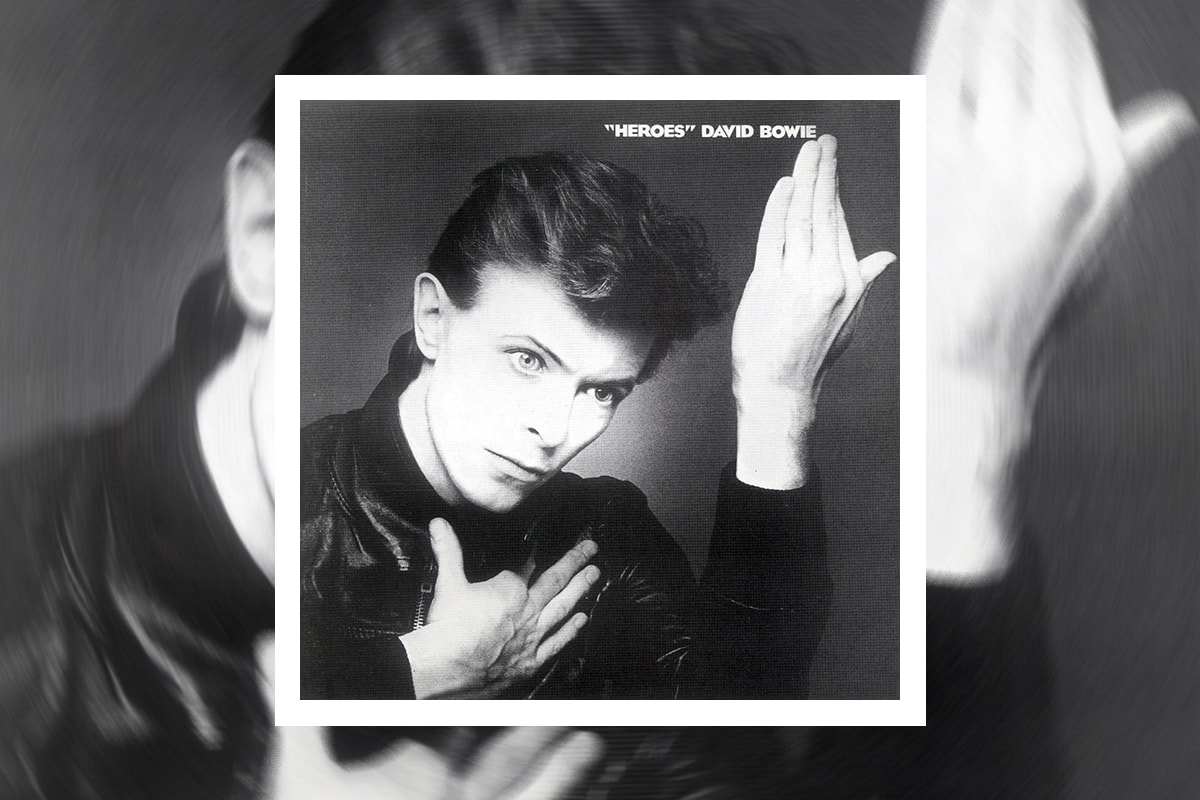

旅居柏林期間,David Bowie 經常騎著自行車前往參觀僑社博物館 Die Brucke Museum,在這間展有 Ernst Ludwig Kirchner 和 Korl Schmidt-Rottluff 等表現主義大師畫作的展覽館中,David Bowie 重新點燃了對於德國表現主義的熱情,這也成為《”Heroes”》專輯封面的靈感來源:在這張由鋤田正義 Masayoshi Sukita 拍攝的照片中,David Bowie 模仿的是德國表現主義畫家 Erich Heckel 創作於1917 年的油畫《Roquairol》裏的姿勢。

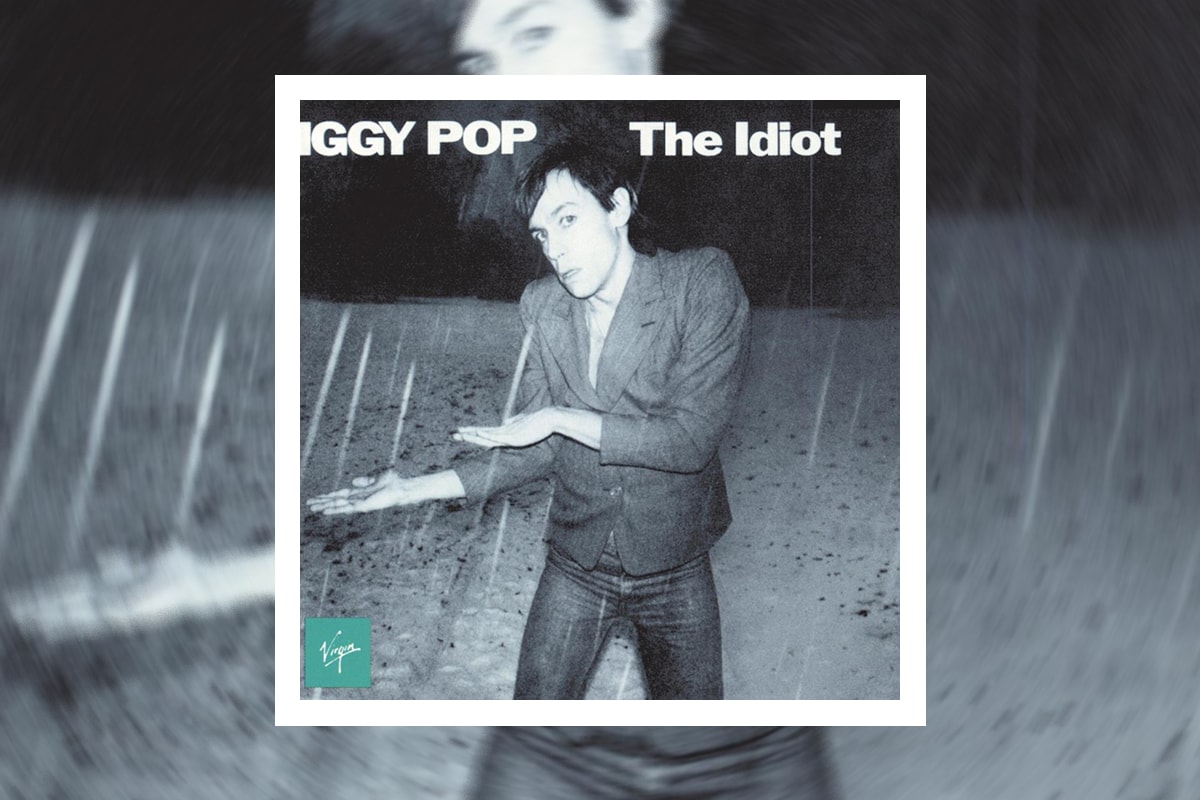

《Low》的主創之一,David Bowie 好友 Iggy Pop 也曾模仿過 Erich Heckel 的畫作進行拍攝,1977 年的專輯《The Idiot》的封面也來源於此——這又是一張有著厚重 David Bowie 痕跡的作品,他為這張專輯提供了鍵盤演奏、吉他演奏、鋼琴演奏、薩克斯演奏、木琴演奏、合成器指導、和聲以及製作,並在 Iggy Pop 當年的巡演里擔任了鍵盤手的職位。

有趣的是,鋤田正義 Masayoshi Sukita 還拍攝了 Yellow Magic Orchestra 專輯《浮気なぼくら(Naughty Boys)》的封面,柔和清新的色調和妝容的清爽筆觸都對 1980 年代新浪漫主義的視覺風格有著明顯的影響。

在上述段落中提及的所有名字,都對 1980 年代新浪漫主義的盛行產生了至關重要的作用;而將這些恰到好處的音樂元素融煮至成型的那只燒瓶,則是一家名為「The Blitz」的倫敦俱樂部。

The Blitz

從 Sean Street 的 Billy’s 轉戰 Covent Garden 的 Blitz Club 之後,每週二的「Tuesday Club-night」活動在 Steve Strange 和 Rusty Egan 的主持下成為新浪漫主義扎根倫敦的據點;這一前身是「Iggy Pop 之夜」、「David Bowie 之夜」甚至「Roxy Music 之夜」的主題派對很快聚集起了一批陣容穩定的愛好者:時尚設計師、藝術家、音樂人和附近服裝學院的學生,Blitz Club 成為新浪漫主義登陸英倫的前哨戰,而推動著這一風格走向頂峰的擁躉則被稱為「Blitz Kids」。

不是所有人都可以隨意參與 Blitz Club 的 Tuesday Club-night,嚴格的 Dress Code 成為派對的第一道門檻,也保證了派對血統的「絕對純正」——盛傳 Mick Jagger 就曾因一身素黑色的服飾被 Steve Strange 拒之 Blitz Club 門外。

1970 年代末,在龐克運動垮台的倫敦,Blitz Kids 對反時尚風潮的厭倦催生出了極端的時尚崇拜:從浪漫主義時代早至 17 世紀巴洛克風格和 18 世紀洛可可風格的服飾,到俄羅斯結構主義的下帶有機械未來主義元素的奇裝異服,任何與常規著裝元素相左(這一點與波西米亞主義一脈相承)且具有強烈視覺效果的時尚風格,都被拿來改造成新浪漫主義風格的時裝;他們開始嘗試無性別或者中性化的著裝方式與妝容;服裝學院的學生們將這裡當做了自己展示的舞台,一切大膽的嘗試都會受到狂熱的追捧。

俱樂部的音樂選擇則是決定了派對色彩的第二個關鍵因素,除了 David Bowie 的《Boys Keep Swinging》或者《Scary Monsters》這樣的熱門單曲,俱樂部中最常放的音樂還有來自 Ultravox、Visage、Simple Minds、Magazine、Japan 以及 The Psychedelic Furs 的作品,比如 Television 的《Marquee Moon》和《Little Johnny Jewel》就是 Blitz Club 的「All-Time Favorite」。1980 年,Visage 的《Fade To Grey》發行,更是推動著新浪漫主義者們搖身一變成為明星的關鍵節點。

Blitz Club 的地理位置正處當時還未合併的聖馬丁學院 St Martin’s School 和中央藝術設計學院 Central School 中間,自然成為了兩所藝術學院的學生消解繁重功課的好去處,而 Blitz Club 的影響力也就在這一過程中開枝散葉般地擴散到了全世界,John Galliano 就曾經是其中之一。

如今執掌 Maison Margiela 的 John Galliano 曾在 1980 年入學聖馬丁藝術學院,回憶起第一次參與 Blitz Club 的 Tuesday Club-nigh,他是這樣說的:「在聖馬丁讀預科的那年,我每週六都在 PX 精品店工作,因此遇到了一位叫做 Maria 的西班牙女孩 ,也正是她邀請我進入的 Blitz Club,而我第一次去派對就是和 Princess Julia 一起。當然了,當時我並不是 Queer,也不喜歡打扮成花枝招展的樣子,還無法像 Stephen Linards 或者 Stephen Joneses 那樣,甚至不是每周都去得起 Blitz Club,但我也確實在造型上花了不少功夫。」

並不是所有出入 Blitz Club 的 Blitz Kids 都可以身著華服,因此自己動手製造服飾成為派對動物的必備技能,也成為他們表達自我的重要途徑。新浪漫主義者們會在派對上裝扮成各種歷史怪人,John Galliano 為自己打造了一件「假兩件」的棕色工作服,有著不對稱的系扣和銅色鉚釘——他有時候也會在倫敦時尚名所 Mrs Howie 時任經理 Charles 的建議下穿上尖頭的 Pixie Boot 和手工編織的套頭衫前往派對。

「我一直渴望能帶給我希望的美,如同我在 Blitz Club 時期所體驗的那樣。」John Galliano 如是說,在進入 Maison Margiela 工作之後,他也將 Blitz Kids 時期人們熱情模仿 David Bowie 西裝革履的 Thin White Duke 式性模糊形象重新帶回主流視野——重新挖掘「無性別」作為 Maison Margiela 基因的那一部分。不論是意大利文藝復興時期的繪畫作品還是傳統男性剪裁,抑或是由舞蹈 L’Apache 所啓發的享樂主義,Blitz Club 對於 John Galliano 的影響一直延續到了今天,直到 2020 年,你仍然可以從 Maison Margiela 的服飾系列中找到這樣既原始又精緻,既浪漫又具革命性的設計。

全新的浪漫主義

帶著「柏林三部曲」的終章《Lodger》和「新浪漫主義代表人物」的全新名片回到英國,David Bowie 在 Blitz Club 受到了如同國家英雄般的擁戴。

1980 年,David Bowie 在 Michael White 的介紹下,開始與 The Human League 一起頻繁出入 Blitz Club,並熱情地邀請 Steve Strange 和其他俱樂部的常客一同製作了《Ashes to Ashes》的 MV,他們擔任了從導演、演員、攝影師到髮型師等不同角色,將新浪漫主義運動推向了頂峰。

一如 CBGB 之於紐約龐克音樂場景,光頭黨橫行的東倫敦在英國朋克歷史的地位十分特殊,Sex Pistol、Cockney Rejects 都起源於此,West Ham United 和 Millwall 的球迷在這一區域引發了無數爭鬥,Vivienne Westwood 和 Malcolm McLaren 的精品店 SEX、Stephane Raynor 的 BOY London 以及 Steve Strange 和 John Galliano 都曾工作過的,由設計師 Helen Robinson 開創的 PX 也從此發家,並成為倫敦時尚從朋克向新浪漫主義以至於新浪潮變革的重要推動力。

流連於 Blitz Club 的 Marilyn、Boy George、Sade、Robert Elms、Little Nell 以及 Princess Julia 都是這些店鋪的常客,甚至將 BOY London 推至倫敦受屈一指本土品牌的地位——只要你穿著 BOY London 的衣服,你可以在倫敦的所有俱樂部暢通無阻,包括對 Dress Code 有著嚴格要求的 Blitz Club;加上 Gary Kemp、Midge Ure、Chris Sullivan、Melissa Caplan、Michael Clarke……Blitz Club 所影響的後世設計師和音樂人近乎定義了 1990 年代倫敦的聲音。

也正是在這一時期,Vivienne Westwood 發佈了最受贊譽的 The Pirate Collection,成為 1980 年代浪漫主義復興和向著時尚領域擴張的最好見證。

1981 年,Vivienne Westwood 攜手 Malcolm McLaren 推出了她的首場大秀「The Pirate Collection」,將飽滿的歷史和民族元素加入華麗的時裝,打造出一個無性別的服飾系列。

在創作這個系列時,正值龐克暮年,新浪漫主義和新浪潮乘興而起的時機,Vivienne Westwood 將朋克的狂野和華麗搖滾的異國情調相結合,以前衛的方式重組過時、駁雜的時尚元素,用和 David Bowie 一脈相承的創作方式,將流蘇皮革夾克、印有大幅波浪圖案的襯衫以及連衣裙顛覆了時尚行業對「復古」的認知。Vivienne Westwood 在接受一次採訪的時候表示:「我的工作就是與權威對抗,並試圖找出自由在哪裡,我不想過多地談論時尚,我只對顛覆性的內容感興趣。」

回望 1980 年代的時裝,David Bowie 的影響力除了通過他不同時期的代表形象從而具有深入人心的影響力,其音樂內核中的新浪漫主義元素與表現主義色彩也都為與時尚領域的接洽鋪平了道路。正如 Blitz Kids 和新浪漫主義時尚運動的發起人之一 Rusty Egan 在一次採訪中所說的:「David Bowie 的造型始終都是新浪漫主義著裝風格模版,並且從未遠離過它。 」

這場 1970 年代末從倫敦的俱樂部成長出來的浪漫主義非主流文化運動最終還是偃旗息鼓於新浪潮的衝擊,穿過搖滾樂歷史上最華麗的精神殘骸,David Bowie 用一種對於 Thomas Jerome Newton 本人而言都過於未來主義的音樂形式尋求救贖,並透過「孤獨」的表象,表達了真正積極、平靜的情緒。「柏林三部曲」是一個混亂、困惑和破碎的男人的歌,標誌著 David Bowie 的藝術巔峰之一

在《Low》的 B-Side 開頭《Warszawa》中,David Bowie 講述了他短暫地停留在波蘭的華沙,從而在這座與世界、藝術與文化隔絕的城市中感受到的絕望與淒涼,專輯也以如此低落的情緒首次表達了 David Bowie 的真實想法——在此之前,他大都戴著從 Aladdin Sane 到 Thin White Duke 的各式面具,只有這一次,David Bowie 才最終下定決心遠離美國式和弦組合的粉飾,全身心地擁抱歐洲節奏與深刻的自省。

有興趣的讀者亦可關注以下相關報導: