趁著亞洲巡迴展覽,Hypebeast ZH 專訪了米蘭雜誌《KALEIDOSCOPE》創辦人

「要避免過度沉迷於主流美學和最新趨勢,應該同時著眼於過去、現在和未來。」

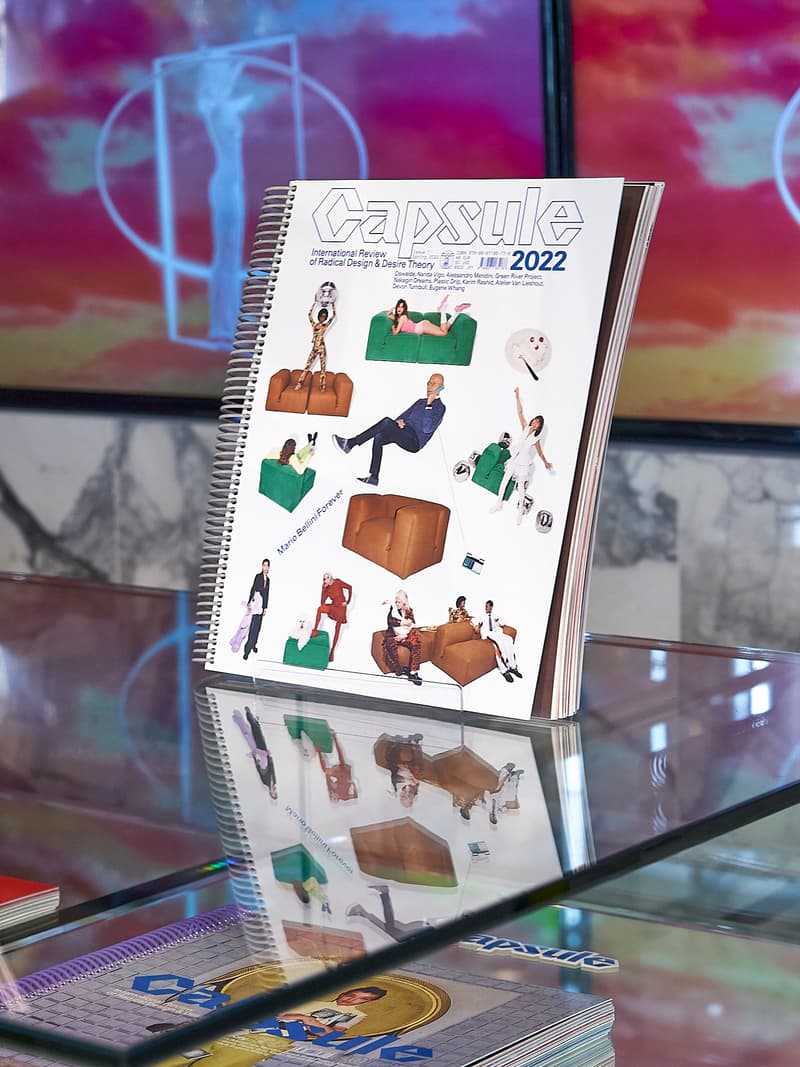

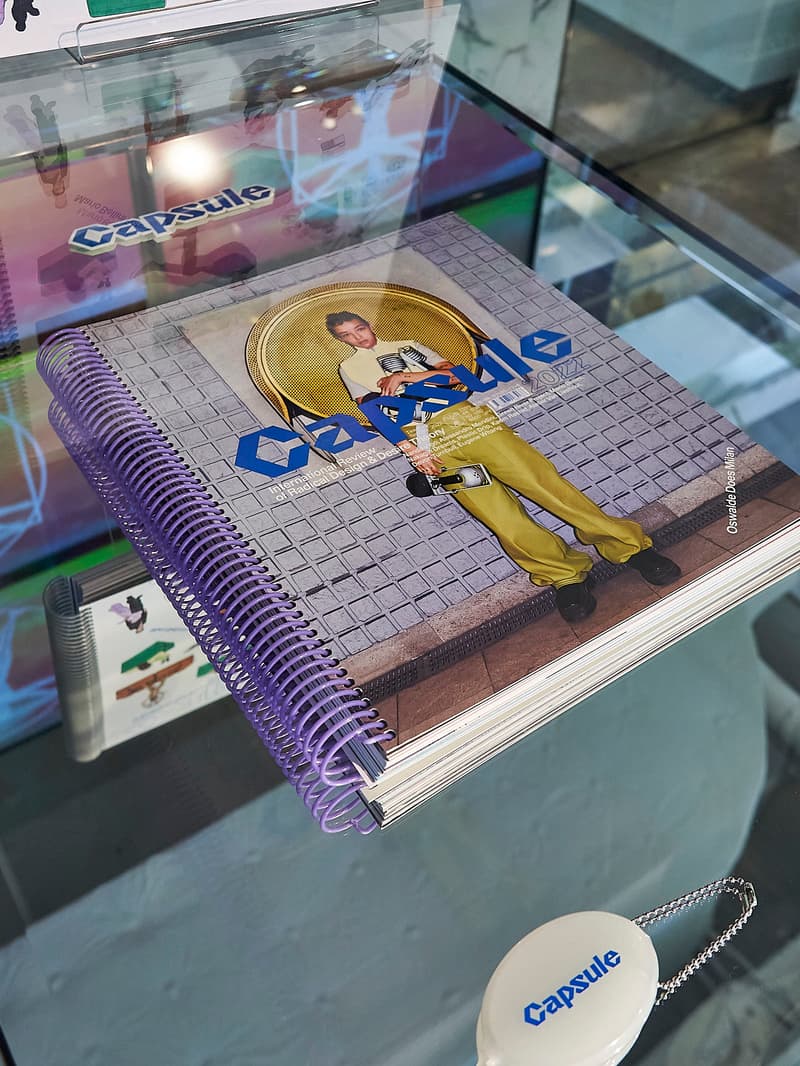

Alessio Ascari 除了是米蘭著名藝術雜誌《KALEIDOSCOPE》的創辦人兼創作總監,也是米蘭時尚名所 Slam Jam、Carhartt WIP 合作開設的多元文化空間 Spazio Maiocchi 的策展人。而在今年 6 月米蘭設計週舉行期間,他又發佈了一本全新年刊設計雜誌《Capsule》。《Capsule》過去幾個月已分別在歐美各城市上架,例如美國創意團隊 Swish Projects 在早前跟我們的專訪中推薦過,團隊開設的獨立書店 Lang Books 也有售賣《Capsule》。

近月 Alessio Ascari 來到了亞洲進行《Capsule》巡迴展覽,分別跟東京時尚名所 GR8、首爾獨立藝術書店 Post Poetics 等創意單位合作。我們 Hypebeast ZH 亦趁機跟他進行了專訪,了解集傳媒人、創作人、策展人等多重身份於一身的 Alessio Ascari,如何運用 collaboration 在藝術、設計、時尚等不同領域,創造了各種出人意表的可能性。

View this post on Instagram

《KALEIDOSCOPE》和《Capsule》的定位分別是甚麼?

「我們的目標一直是將藝術家放在首位和中心,並建立起一個創意社群,試圖突破不同藝術形式之間的傳統界限。創立《KALEIDOSCOPE》是希望為藝術界帶來不一樣的思維和模式,藝術界過去是相當自我參照、精英主義且市場導向的。我們透過與不同文化領域進行對話,挑戰藝術界的傳統,創立《Capsule》的方向亦一樣,希望在產品設計、建築設計、室內設計等其他領域延續類似的使命。」

View this post on Instagram

為何會以《Capsule》作為雜誌名稱?是跟日本的 Nakagin Capsule Tower 有關嗎?

「是的,這個名字是對 Nakagin Capsule Tower(中銀膠囊塔)作致敬,它是日本代謝派(Metabolism)建築運動的象徵之一。《Capsule》今年剛出版時,這座由黑川紀章設計、早於 1972 年建成的復古未來主義建築傑作正在被拆除。同時,《Capsule》作為一本年刊雜誌,我們也視之為某種時間膠囊,記載和保留這資訊爆炸時代中有趣、獨特的內容。」

View this post on Instagram

你們詮釋、展示內容的方式和角度,一直都保持創新且獨特,可以分享一下平時的創作過程嗎?

「就像典型的編輯工作流程,我們觀察和捕捉正在世界上發生的有趣事物,再以自己的風格和方式去編輯、展示這些內容。但對我來說最重要的是,要避免過度沉迷於主流美學和最新趨勢,應該同時著眼於過去、現在和未來。因為這令你擁有更廣闊的視野,就像身上帶著一個指南針,不再只是半被動地作出選擇,而且可以創造出更有啟發性的內容。」

View this post on Instagram

就例如你們想通過《Capsule》,以全新方式展示最經典和優秀的意大利設計?

「的確是。在 1960 至 80 年代,有幾本具影響力、關於設計的刊物興起而鞏固了米蘭作為設計之都的位置,包括《Casabella》、《Domus》、《Modo》、《Ollo》、《Ottagono》和《Terrazzo》。意大利封城期間,我開始就著這些刊物來進行資料搜集,而當我重新閱讀過去的內容時,發現自己對米蘭這座城市的看法產生了變化,感覺變得能夠抓住它的本質。過去那些設計師、建築師和知識分子所推動的不僅是有關產品、建築和城市的理念,而且是一種社會理念:一種植根於美感、創新和烏托邦主義的理念,彌合了工業與詩歌之間的鴻溝。當我們都被限制留在家中,質疑著自己和一個社區的存在形式時,我突然想到要向那個設計刊物的黃金時代致敬。而且,如果要將那年代的設計運動 Radical Design(激進設計)的願景帶到今天,那麼還會有比現在更好的時機嗎?」

View this post on Instagram

除了編輯工作之外,你們亦會以 creative studio 的角色去進行創作,都是由同一團隊負責的嗎?

「我們大多數項目都是以雜誌、展覽等不同形式進行,無論媒體、展覽空間或 creative studio 都不是獨立的存在,所有角色和崗位都是來自一個核心團隊。而且是小團隊,因為感覺更有效率和自然,讓每個人都能夠掌握項目的不同部分,並且容易培養關係。核心團隊過去全都是本地人,但現在一半成員是在米蘭,另一半分別來自蘇黎世、巴黎、倫敦和紐約,有時又會根據項目找來東京和洛杉磯的幫手,這樣靈活地將團隊不斷重新組合,已經成為了我們創作過程的一部分。」

View this post on Instagram

跟藝術家合作亦一直都是你們展示內容的重要方式,在選擇合作對象時會有哪些考慮?

「Collaboration 是我們的核心,每一個項目都涉及到一個複雜、多元化的人際網絡,我們喜歡與有遠見、具創造力的藝術家或其他創作人合作,一切都離不開人際關係、文化和審美觀。讓人們聚在一起看看會有甚麼發生,這就像煉金術一樣,很有趣。例如 H.R. Giger 和 Sterling Ruby 的作品展覽、Blondey McCoy 和 Gilbert & George 的雜誌封面故事,當你創造出一個意想不到的組合,而且產生了化學反應時,這真的很令人興奮。」

View this post on Instagram

知道你近月在亞洲進行了《Capsule》的巡迴展覽,跟多個日本和韓國創意團隊合作,可以分享一下嗎?

「在 9 月初第一屆 Frieze Seoul(首爾斐列茲藝博會)舉行期間,我們跟當地著名獨立藝術書店 Post Poetics 合作,他們剛剛搬到了一個空間更大的新地點。而在東京,我們就找來當地時尚名所 GR8 的團隊,在他們賣書的空間 KOMIYAMA YUKA BOOKS 展出《Capsule》。又跟 NEO SHIBUYA TV 合作,在著名的澀谷全向交叉路口播放我們的宣傳影片。其實我們時常從亞洲文化中得到靈感,所以當初計劃走進不同亞洲城市、社區跟大家分享和展示《Capsule》的時候,是懷著迫不及待的心情。」

View this post on Instagram

除了藝術、設計和時尚之外,接下來還有甚麼範疇或主題是你們想參與的?

「我們已經有計劃了,可以透露的是不一定只跟意大利或米蘭有關,而且一定是大家意想不到的,敬請期待吧!」