HYPEBEAST 邀請多位業內人士談論二手時裝 Archive 價值被大幅推高的驅動因素

時裝 Archive 市場並非從過去取經,而是關乎時尚的未來。

當去年底 Virgil Abloh 說出那句:「(Streetwear is )gonna die……I think that fashion is gonna go away from buying a boxfresh something; it’ll be like, hey I’m gonna go into my archive. 」著實激發了不少人對於古著市場以及 Archive 單品的興趣,事實上,席捲時尚行業的這波 Vintage 熱,早在前幾年便有所端倪。

2016 年,Raf Simons 最著名的「CLOSER」系列中,與 Peter Saville 合作打造派克大衣組合,在 Grailed 100 第一季以 200,000 美金成交,刷新了人們印象中對於一件「舊衣服」價值的認知。

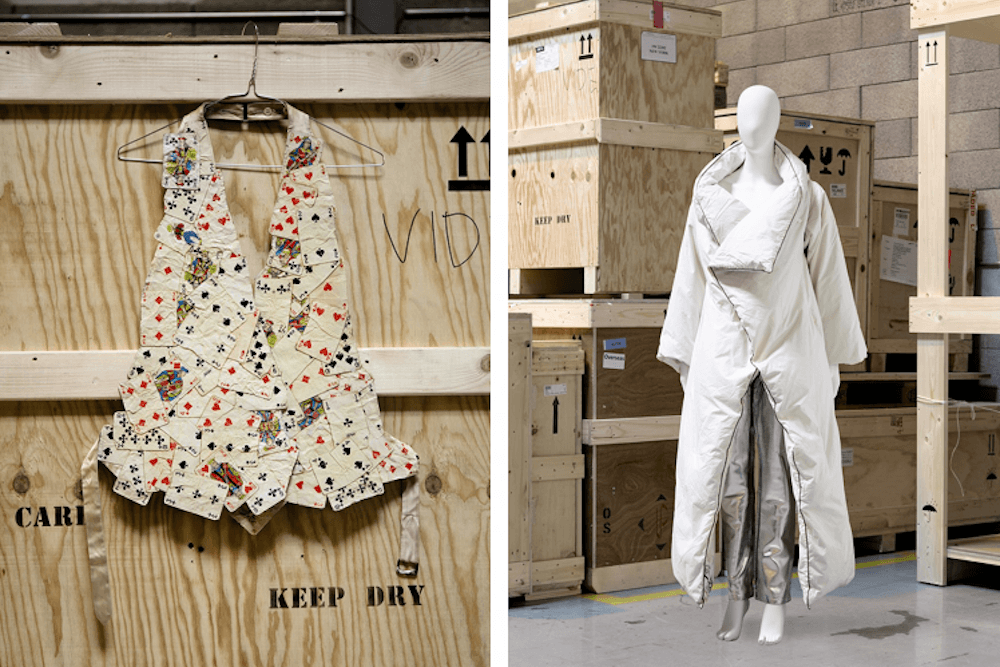

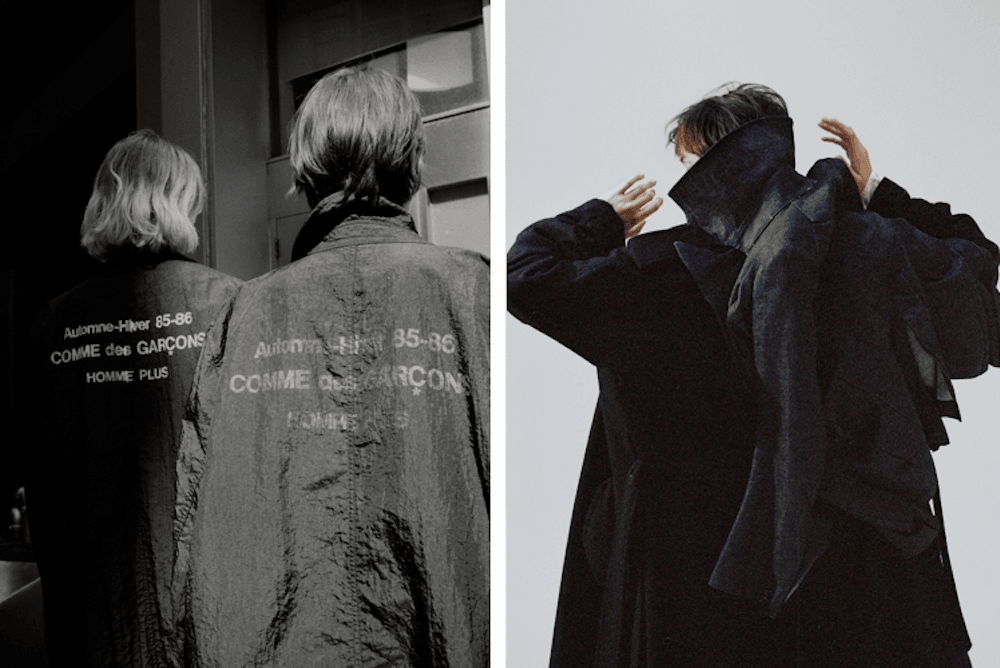

無論是 Grailed 憑藉拍賣線上拍賣項目「Grailed 100」率先開闢了自己的 Archive 市場,更準地劃分其類別和涉及品牌;還是著名二手網站 Byronesque 分別在紐約和東京 Opening Ceremony 開設 Pop-Ups,出售 Maison Martin Margiela、Helmut Lang、COMME des GARÇONS 等設計師 Archive 單品;抑或是街頭「老牌」Stüssy 於 2018 年底在 Santa Ana 部署的「Stüssy Archive Store」,憑藉誕生於上世紀 80、90 年代、一度風靡全球的經典「舊」衣引發銷售狂潮……

的確如 Virgil 所說,Vintage 作為 Fashion Archive 的重要表現形式,無疑在當下年輕消費者市場形成了非常生猛的力量,這些早在十幾年前存在設計,如今卻被推上了神壇,甚至被譽為「時尚的未來」,著名二手平台 Vestiaire Collective 聯合創始人兼時裝總監 Sophie Hersan 向 HYPEBEAST 如此概括 Archive 在時裝行業的地位:

Archive 是代表著歷史上一個時代或者一位設計師最具標誌性的作品,它一直是當今設計師的靈感來源。

這些來自傳奇設計師過去所發佈的具有劃時代意義的作品,如今在市場上的售價水漲船高,部分稀有單品更比肩當代藝術藏品的地位,據 Bloomberg 通過 5,000 家拍賣行入駐電子平台的數據統計,自 2014 年,時裝藏品價格翻了 4 倍,更誇張的是,過去估值約 €4,000 歐元的 Maison Martin Margiela 羊毛外套,前年則在蘇富比以 €3.25 萬歐元成交。

於是,我們在與紐約著名收藏家 David Casavant 討論「Archive 在時裝領域與零售市場的潛力」之後,認為更有必要去探討二手時裝 Archive 價值被大幅推高的潛在因素,其中便包括了轉售市場的發展、時尚可持續和民主化的影響、消費者對於服裝獨特性的需求,以及稀有藏品的市場競爭等因素。

轉售市場的巨大潛力

從過去包括 eBay、Styleform 等二手交易板塊分析,設計師 Archive 轉賣很長一段時間都停留在買賣雙方自發的模式,而到了 2013 年,情況隨著 Arun Gupta 創立 Grailed 發生了改變,相比於博物館、拍賣行,它為轉售市場開闢了一個全新的窗口,也為深度時裝買(賣)家、業內人士提供了一個更「懂行」的垂直搜索平台,2018 年中,Grailed 宣佈已完成由 Index Ventures 領頭、Thrive Capital 和 Simon Ventures 參投的 $1.5 千萬美金 A 輪融資。另一邊,二手交易平台 Vestiaire Collective 聯合創始人 Sophie Hersan 也證明瞭轉售市場的巨大潛力,她告訴我們:

轉售市場是奢侈品行業增長最快的領域之一,在 2021 年之前預計能達到 $360 億美元左右。

並且,根據網站近期與 Boston Consulting Group (BCG) 合作的調查結果顯示,「轉售」對於一手市場來說,將會是巨大的推動力,「大約 62% 的會員表示自己在我們網站上進行首次購買奢侈品牌,其中有大部分人表示會考慮再次在一手市場購買該品牌,這表明,轉售市場與一手市場的聯繫達到了前所未有的緊密。」Hersan 補充道。

轉售市場與一手市場的聯動更體現在經典單品的回溯之上,隨著 Celine、Dior、Prada、BOTTEGA VENETA 以及 Gucci 在商業市場和社交媒體話題度上的節節高昇,也帶動了二手經典單品在轉售平台的銷路,「在 2019 年,消費者對於 Celine 的 Vintage 包、Dior 的 Monogram 包、Prada、Bottega Veneta 以及 Gucci 的 Bamboo Bag 需求量很大。」

Hersan 同時也提到,隨著這類經典單品在轉售市場上的不斷升溫,也拉高了品牌重塑經典單品的價值:「在過去的一年中,Dior Saddle、Fendi Baguette 以及 Gucci Ophidia 在『翻新』後價值大幅提升,男裝部分,Louis Vuitton 的 Keepall Bag 以及 Burberry 標誌性的風衣也從未過時。」

最終,這些 Vintage 藏品憑借其市場需求、稀缺性、品相還有商品最新銷售數據,以不同的價格流通在轉售平台上,而對於那些能夠被稱之為「檔案款」的 Archive 單品,則可能包含其在過去 10 -20 年間更多的「軟性」因素,比如是否是設計師巔峰狀態的秀款,或是從未正式進入零售市場的孤品、產量的大小、零售渠道限制、設計總監的流動性等等。

時尚可持續與民主化

無可否認的是,Archive 市場以及二手轉售平台的蓬勃發展,都扣准了「時尚可持續」這個從 2017 年開始就席捲了整個時裝行業的命題,同時也對快時尚逐漸消弭的一種反思。Sophie Hersan 認為快時尚文化正在逐漸被替代:

隨著可循環時尚地位的愈發重要,Vintage 和二手商品正在明顯地替代快時尚文化。

來自紐約的 Archive 藏家 David Casavant 認為,當下人們對時裝態度正在發生改變,轉而尋找黃金年代所誕生的凝結著工藝品質和創意的珍稀單品,從 Sophie Hersan 的表述中亦可找到共鳴:「我認為現在的氛圍發生了轉變,消費者更沈穩和謹慎地選擇經久不衰的單品,而並非衝動購買穿幾次便會破損的快時尚產物,他們由於不想給環境造成負擔,甚至轉向租賃或者轉售渠道。」

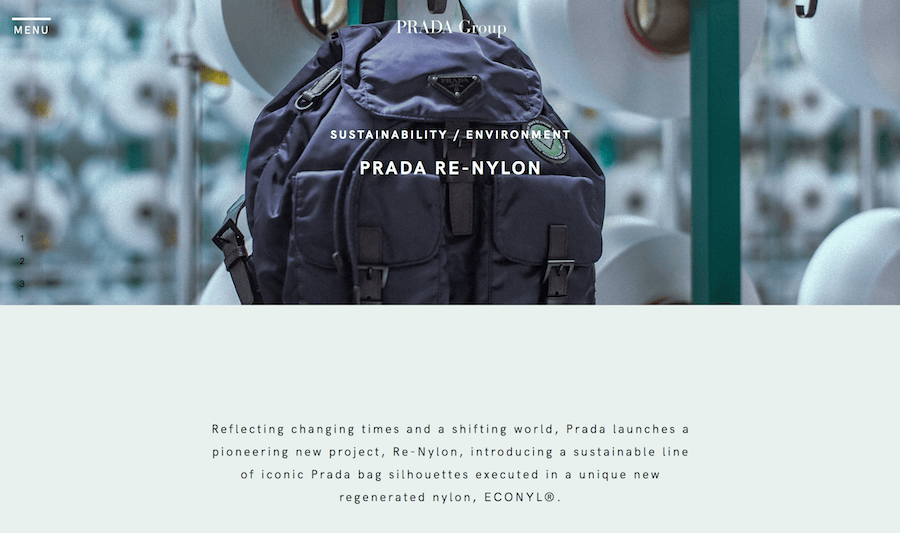

從 Stella McCartney 貫穿於品牌核心的環保理念,以及 Prada 將可持續理念引入經典包袋的設計之中,宣告著作為標誌性單品的尼龍包袋重回主流時尚,加上伴隨 2020 年開篇以來的各種社會、環境問題,支持時尚可持續浪潮的聲音只會愈發強烈,年輕一代對於環境影響的感知,則會為消費行為帶來改變,同時也為轉售市場帶來動力。

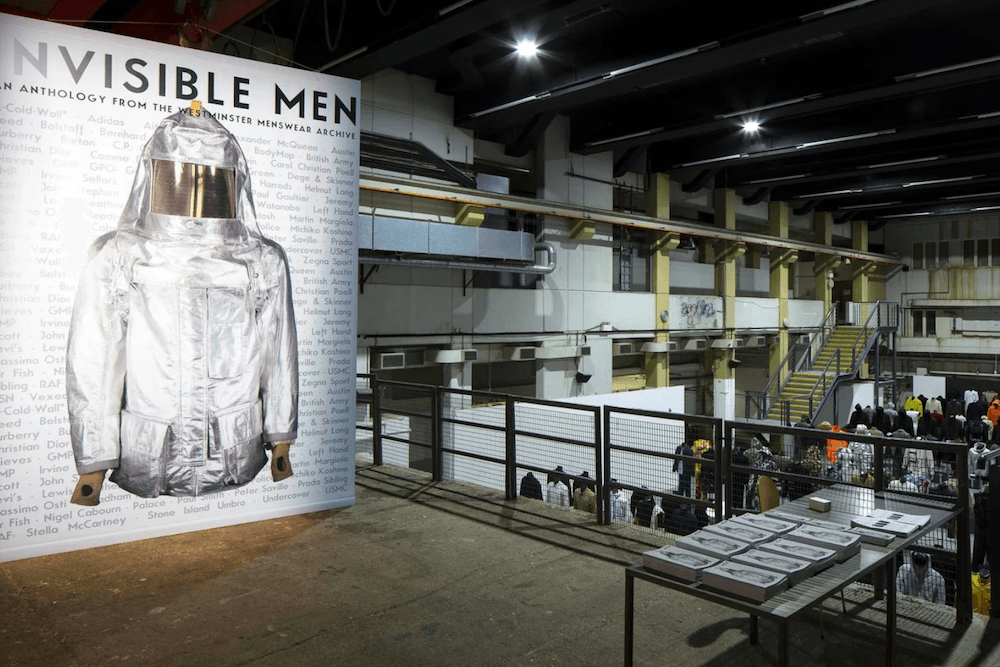

除了不斷遞增的線上交易量,這股「戀舊」風潮也在推動時尚行業往更有相關性、更民主化的方向前行,如去年威斯敏斯特大學在倫敦開設的「Invisible Men: An Anthology from the Westminster Menswear Archive」展覽,以 Alexander McQueen、Junya Watanabe、Stone Island 等 Archives 梳理英國男裝近 120 年的歷史;

而 Vestiaire Collective 則在米蘭時裝周舉辦 Pop-Up 活動,向公眾近距離展示高級服飾領域那些罕見而標誌性的單品,其中便囊括了 Paco Rabanne、Thierry Mugler、Claude Montana 等先鋒設計師的作品,Sophie 也談到加深與社群的鏈接,探尋更深層次的可持續戰略合作關係,將會是下一階段項目的重點。

這是零售業的未來,我們將繼續探索可循環的戰略合作關係、與奢侈品公司及品牌的合作,以顛覆轉售市場使其更加民主。

對抗時尚平庸

2004 年,Raf Simons 曾推出一個名為「History of The World」(引用 Peter De Potter 所創作的詩)系列,以服裝映射改變現代世界的重要人物和事件,傳達每個人都有機會改變世界的意義,而 Archive 對於當下時裝環境的作用,亦可用「History of The World」來表達,Hersan 直白地概括了標誌性單品在時裝史的地位。

從 Tom Ford 時期的 Gucci、Gianni 時期的 Versace、Martin Margiela、Alexander McQueen 的作品、Yves Saint Laurent 的 RTW 系列,這些標誌性單品的價值在於它們被納入了時裝史的一部分。

我們不難發現,人們在尋求通過服裝表達自我的時候,往往喜歡回過頭去看那些帶有強烈個性與極具代表性的身份特徵的設計師作品,大多數圍繞著上世紀 80、90 年代的那一批「先鋒」,Ann Demeulemeester 在美學中展現的孤立與詩意,設計組合 A.F Vandevorst 結合生死、疼痛、美醜展現的後現代主義氛圍,Haider Ackermann 的流浪的浪漫與憂傷,他們的衣服總是在敘述一個故事,而如今的服裝,大多是在追逐潮流。

諸如潛心於藝術創作 Helmut Lang,推出品牌運營的 Martin Margiela,或是 80 年代在巴黎掀起日本浪潮如今依舊活躍在時裝舞台的山本耀司、川久保玲,儘管部分人已經離開了焦點,卻一直存在,依舊強大,而這便是人們在追尋的「服裝的力量」。對過去先鋒設計師 Archive 的迷戀或許能夠歸結為對當下時裝環境產生審美疲憊的消費者,通過收藏行為去對抗時尚平庸。

傳奇設計師的 Archive,由於糅合了設計師對於藝術、建築、設計、音樂、歷史等文化元素的理解,以及強烈自我身份的認同,已然承載了超越服裝本身的意義,也就有了「歸檔收藏」的條件,讓當代執著於個性表達的時裝客找到了情感出口,同時也願意花費高價去購買者眾真意見領袖的作品,去對抗如今隨處可見的平庸時尚。

稀有藏品的市場競爭

雖然 Archive 市場的規模仍然處於起步階段,但關於稀有藏品的市場競爭已經開始進入了一個相當激烈的局面,當人們發現設計師 Archive 可以像藝術品一般被收藏、展示或者是拍賣,便刺激了來自電商網站、轉售平台、Vintage 店鋪、博物館以及拍賣行買賣雙方的消費行為,Hersan 認為年輕一代對於稀有藏品的追求和可持續的關注,直接推高了市場的需求。

隨著越來越多的千禧一代及 Z 世代對於稀有性和獨特性的追求,以及對於可持續性的關注,他們在獵取難以找到的單品,對 Vintage 以及在一手零售商處已經找不到的二手單品的興趣越來越大。

除了 Grailed、Real Real、Vestiaire Collective 等已經在男、女裝行業站穩了腳跟的二手網站,Farfetch、MatchesFashion、LN-CC 等電商平台也推出了自己的時裝藏品、設計師孤品欄目,2017 年 HYPEBEAST 旗下網絡零售平台 HBX 推出 HBX Archives 欄目,在提供時裝潮流最具有前瞻性的品牌服飾以外,也親自挑選了包括 Undercover、VISVIM、Raf Simons、Number (N)ine 等品牌罕見經典單品。

而收藏家的競爭也不容小覷,轉售平台和應用程序的逐漸發達,讓人們獲取珍稀藏品的渠道變得更寬廣,卻對販售的形式提出了更高的要求,過去在互聯網自發的交易行為已經無法跟上市場節奏,需要轉向更系統權威的合作方式,Hedi Slimane 收藏家 DHCULT 在去年二月便於 Grailed 進行合作,出售來自 Hedi Slimane、Rick Owens、Junya Watanabe、Raf Simons 現已絕跡的單品。

先鋒設計師的個人收藏也活躍在二級市場之中,作為「安特衛普六君子」之一的 Marina Yee,於 2018 年 9 月與東京著名古著店 Laila 合作,將自己的古著大衣收藏重新「解讀」,最終完成了一個充滿生命力 Arhcive 重塑系列,,這位曾經被男朋友(Martin Margiela)鋒芒遮蓋而選擇激流勇退的比利時設計師,以更富有女性特質、更陰柔的解構手法,安安靜靜地回歸時裝世界,自成一派。

另外,蘇富比也定期舉辦在線時裝拍賣,通過較低的傭金吸引資深時裝藏家,而紐約著名店鋪 New York Vintage 則通過預約制,保證藏品稀有性以吸引出手闊綽的顧客,還有墨爾本的 dot COMME 以及存在於社交媒體的設計師 Archive 交易店鋪,無不說明來自線上線下的 Archive 交易競爭正在不斷升溫。

時尚,由於其本身的定義而否認過去與不時尚,卻同時被它困擾,人們對 Archive 的迷戀,歸結為年輕一代對於美好時代的「戀物情結」亦不算太過分。

令人感動的是,正因這些曾帶給時代變化的設計不斷地在下一代身上延續,時裝與人的故事還會繼續下去。

有興趣的讀者不妨訂閱 HYPEBEAST 電子報,亦可關注以下相關報導: