HYPEBEAST 製作 Michael Lau 迷你紀錄片《FROM STREET TO ART》上線

究竟 Figure 是玩具還是藝術品?街頭藝術與傳統之間分野在哪? 讓我們一同回顧 Michael Lau 從街頭走往藝術殿堂的成長之路!

「每一個時期都有不同的文化產物,而每一個年代都有它的巔峰。」夏永康如是說。

對於不少 70 後、80 後來說,90 年代是香港流行文化黃金的時期,受到西方文化長時間浸淫、本土產業轉型之助力以及回歸前後的不安與躁動中孕育了一群充滿爆發力的創作人。在 1992 年的夏天,Michael Lau(劉建文)正式畢業於香港大一設計學院,同年舉辦了首個個人畫展,經過 20 多年的努力,從當初小畫廊中負責修補油畫的「打工仔」到今天世界知名的藝術品及奢侈品拍賣行佳士得(Christie’s)展覽中的主角。

對於今天的成果 Michael 始料不及:「當然沒有想過,那時候廿多歲,只懂埋頭苦幹。那時候社會簡單點,世界氣氛沒有那麼複雜,也沒有那麼多電郵、Whatsapp 要看,所以做事更加專注,鍾意便去做,無後顧之憂,究竟之後會點,完全沒有想過,只是記得當時真的好想去拼。」

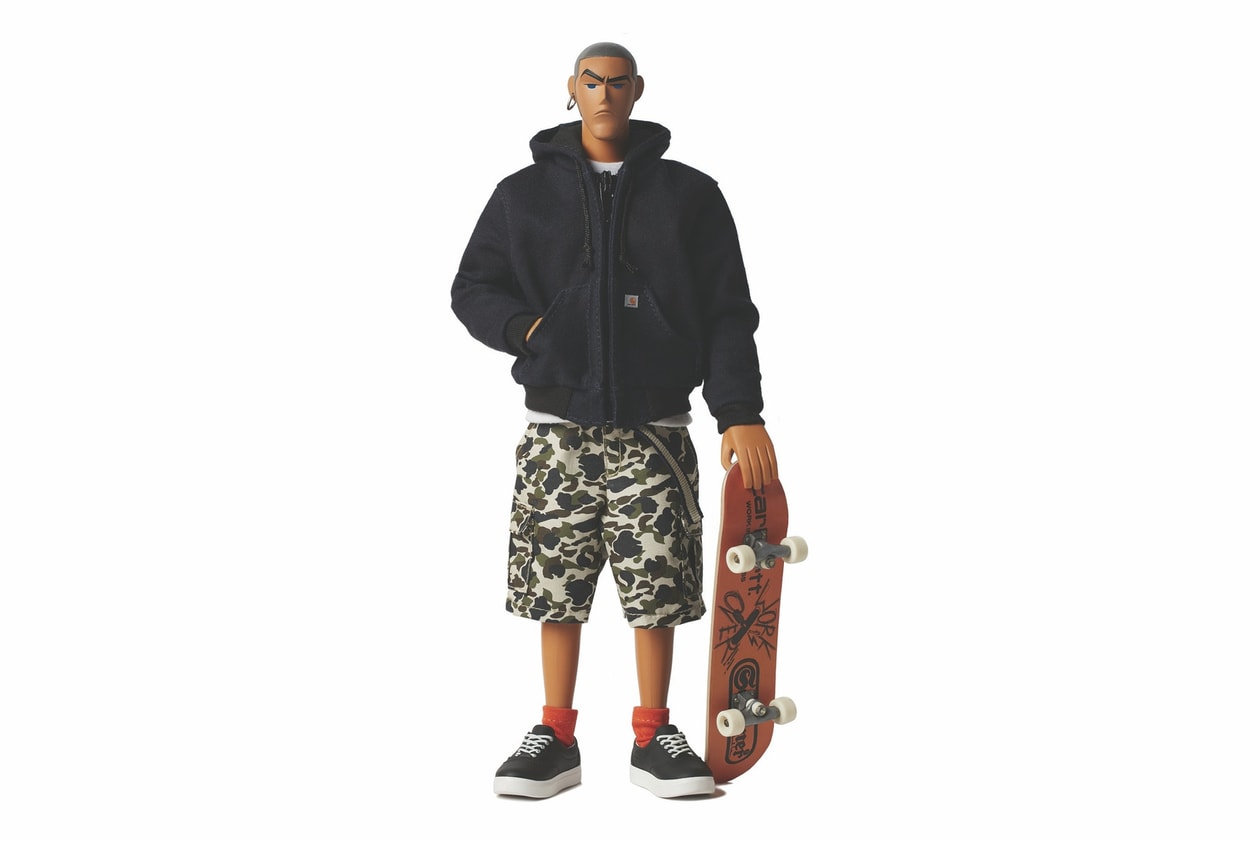

CARHARTT x Michael Lau STREETMAXX

1999 年,Michael 憑著「Gardener」12 吋人偶在國際玩具舞台打響名堂,隨即掀起全球設計玩具熱潮,經歷近 20 年沈澱及創新,由最初畫插圖到人偶設計再重新回歸畫作,在最新「COLLECT THEM ALL !」展覽中,展示他的全新藝術方向及野心。在《FROM STREET TO ART》迷你紀錄片中,我們特意走訪 Michael 創作生涯中每一個足跡以及身邊的好友,同時回顧 Michael Lau 從街頭走往藝術殿堂的成長之路!玩具與藝術品之間距離究竟又是什麼?!

COLLECT「THEM」ALL

Michael Lau Exhibition 6:「COLLECT THEM ALL !」

Michael Lau 最新 Exhibition 6 特意定名為「COLLECT THEM ALL!」,希望展示收藏家們對於不同形式藝術品的追求,點出藝術品其實都是一種滿足個人的玩具,同時挑戰他們對收藏和藝術價值的既有想法。而對於 Michael 自己而言,在這 20 多年的創作生涯中,他真真正正「COLLECT」了的是一班對他賦予支持以及啟發的好朋友。

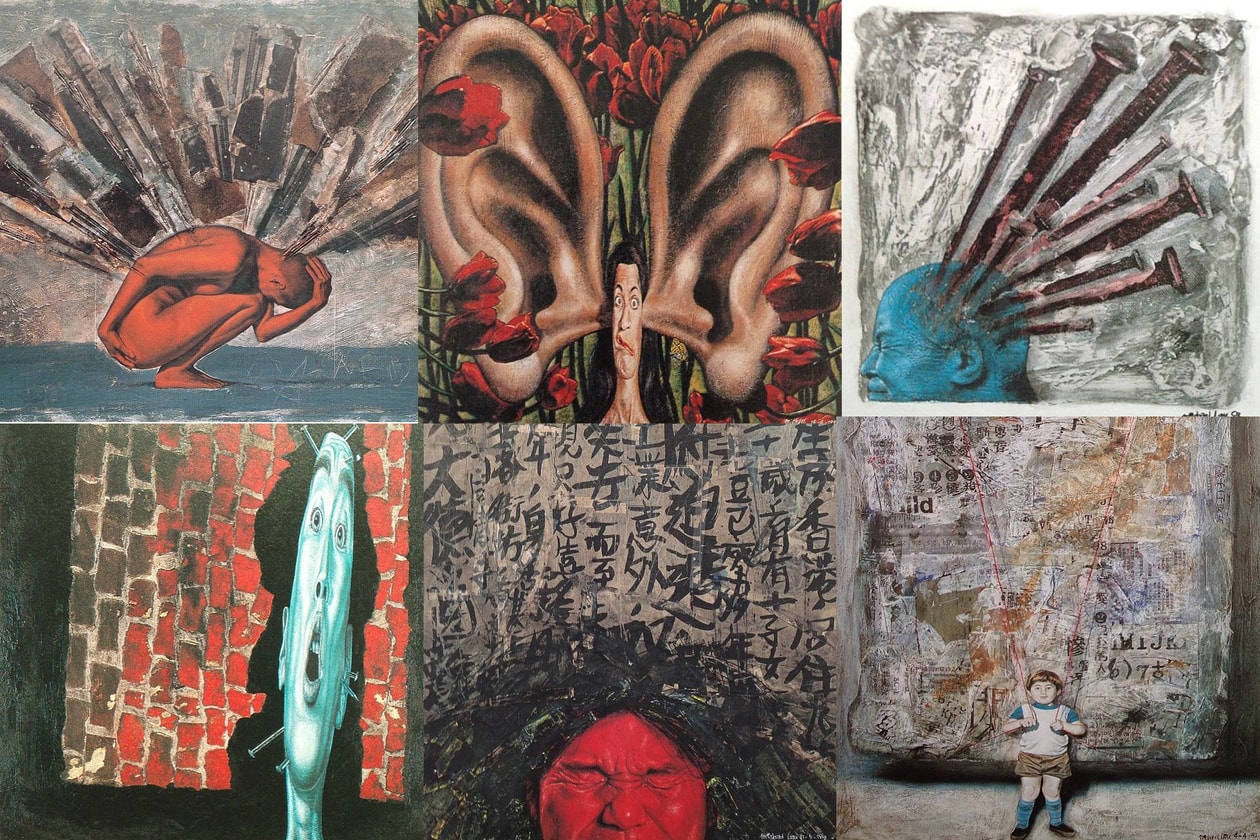

Michael Lau 早期畫作

在 Michael 20 歲那年,他進入了一間名為 NEW&S 的小型日本廣告公司,任職 Visualizer,在商業機構中鍛鍊自己的繪畫技巧,在 1993 年 Michael 開始想幹一些瘋狂的事情。在缺乏資金以及空間的情況下,Michael 毅然在香港藝術中心舉辦了第一個個人畫展「Michael Lau Exhibition 1」,展示了自己從畢業到工作時間的各類創作,更喜出望外成功售出兩幅作品,而買家正是 NEW&S 的老闆佐佐木先生。

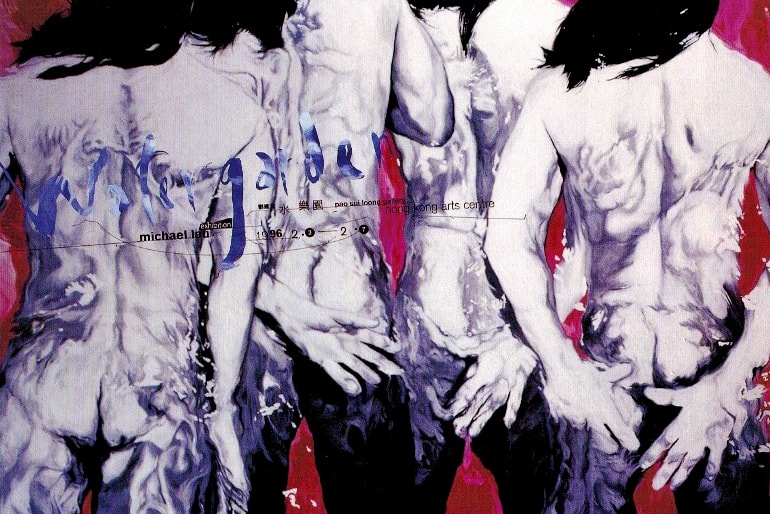

Michael Lau Exhibition 2 -「Water Garden」

在 1994 年,Michael Lau 認識了夏永康,除了得到很多兼職工作外,夏永康更成為了他創作路上的伯樂,啟發 Michael 發展自己的藝術事業,同時讓他的作品在商業市場及大眾中得到更多曝光的機會。在 1996 年,Michael Lau 舉辦了第二個畫展 Michael Lau Exhibition 2 -「Water Garden」。

Wing Shya 為《號外》所拍攝的 Michael Lau 造型照

「其實 Wing Shya 對自己的影響很多,當時自己還是一個小朋友,一路以為自己『畫公仔』很厲害或者做插畫相關的工作。有一次他告訴我自己的東西其實非常接近藝術工作,並且清楚知道自己有能力邁向這一步。而 Wing Shya 亦是一位好好的導師,教導我究竟藝術為何物,怎樣從藝術的角度去處理自己的作品,怎樣做一個展覽,那時候學到了很多。」Michael Lau

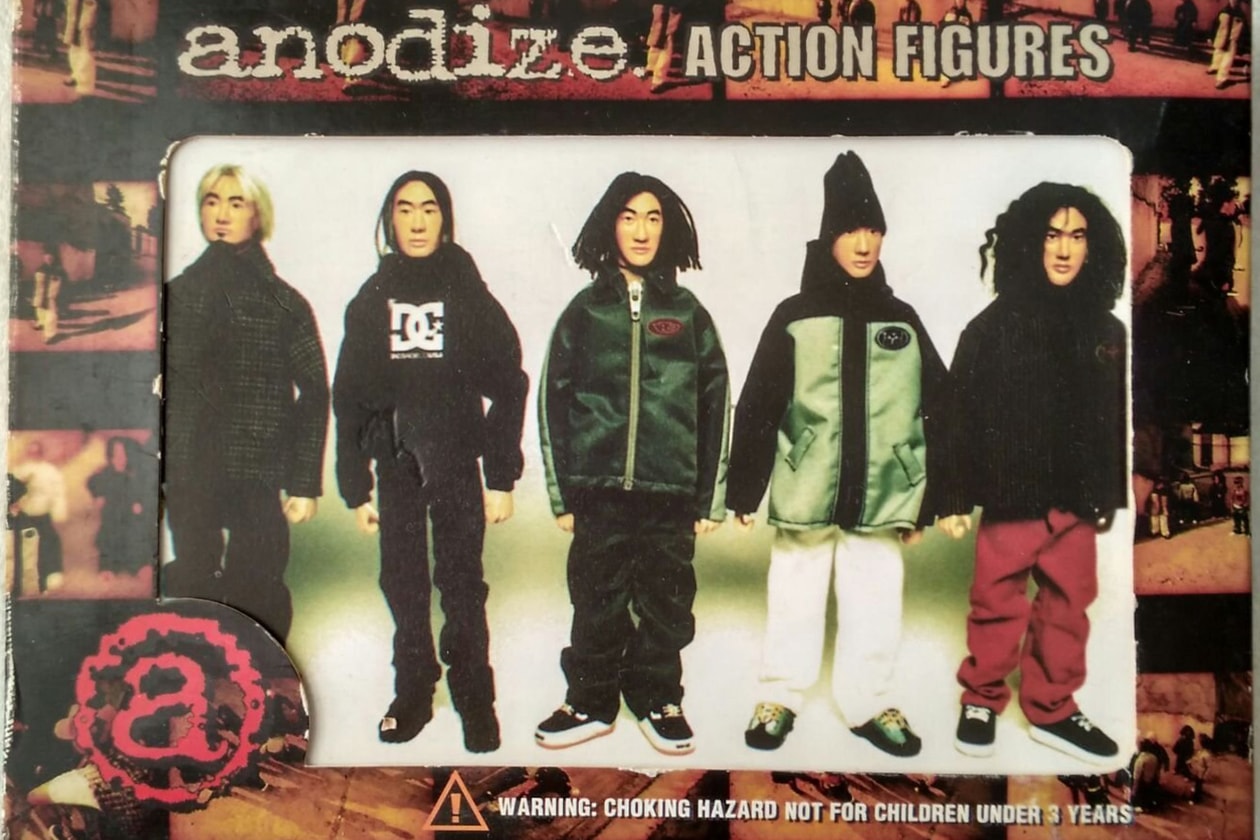

Anodize(亞龍大)Action Figures(1997)

除了足球與畫畫,Michael 更喜愛重金屬搖滾樂。在高山劇場,他認識到了 Martyer 樂隊成員之一 Prodip;在 1997 年,Prodip 還邀請了 Michael 製作自己另一樂隊 Anodize 亞龍大的唱片封面,並且製作了 12 吋樂隊成員的人偶,不單成為日後經典 Gardener 的雛形,更讓 Michael 開始設計接觸唱片封面等商業設計,更從 Wing Shya 介紹下認識到林海峰等創作人,其後更加入商業電台和葛民輝廣告公司 Double X。

能夠在大家創作力最澎湃的年代互相支持,是最值得開心的。Michael Lau

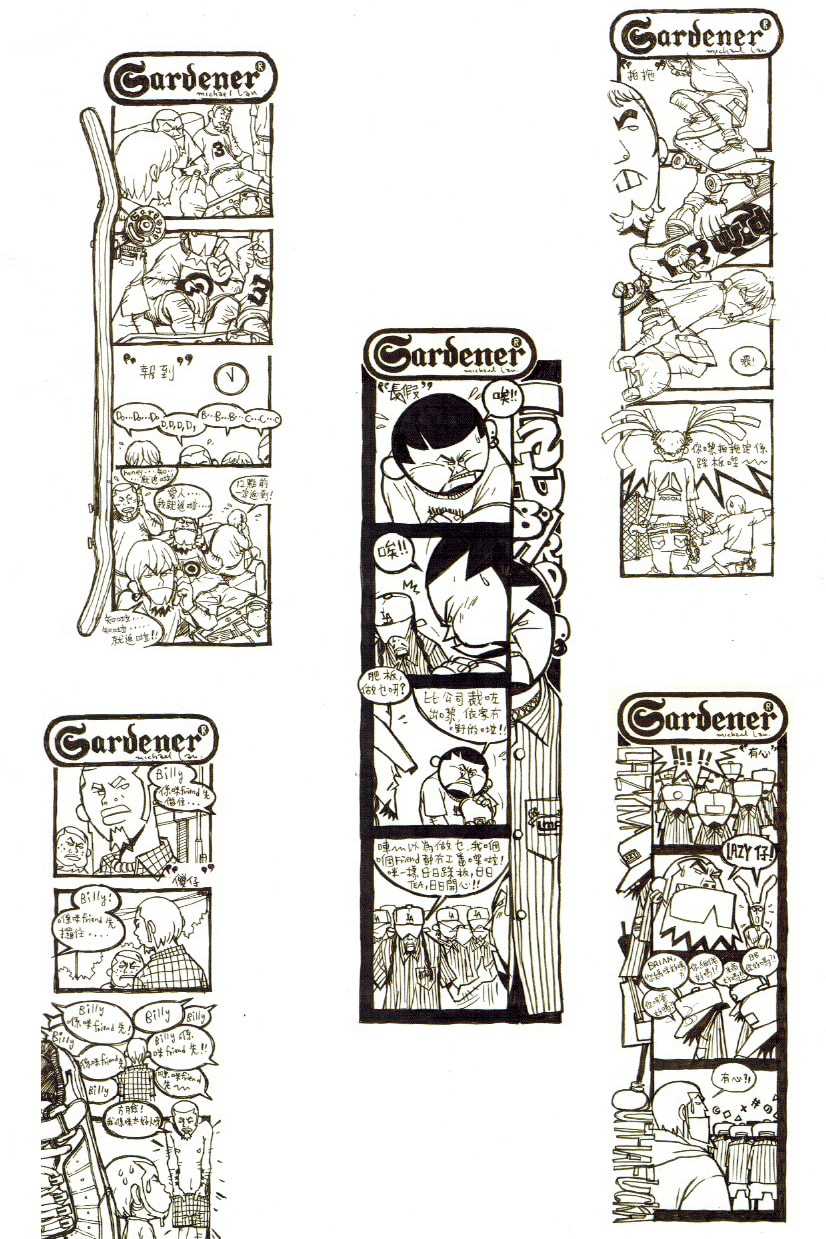

Garden 四格漫畫

在 1998 年,當離開 NEW&S 以及「Water Garden」展覽過後,Michael 有感當時前路茫茫,經朋友介紹下成為當時潮流雜誌《東 Touch》的投稿人,把自己的插畫結合當時流行的街頭滑板文化,開始連載 Gardener 四格漫畫,角色設計來自 Michael 身邊真實的朋友例如 Prodip、Brain、Aly、Godfrey 等,再加上 Maxx 等原創人物。

在同年的香港玩具展中,Michael 把最喜愛的角色變成立體,親手製作首批 12 吋 Gardener 人偶,放於 COMIX BOX 玩具店發售,引來空前的迴響。直到 1999 年,Michael 一次過集結 99 個 Gardener 12 吋人偶大軍,再次回歸香港藝術中心,舉辦了 Michael Lau Exhibition 3「Gardner-Crazy smiles」,這成為了他創作生涯的轉淚點,在國際玩具舞台打響名堂,於紐約、倫敦、台灣、日本、馬來西亞等地做巡迴展覽,隨即掀起全球「設計玩具」熱潮,奠定了香港「Figure 之父」的地位。

Michael Lau x How2work Garden(palm)er

「Michael Lau 令到好多香港設計師又或者全世界的設計師好想出自己的設計人偶。」HOW2WORK 創作總監及創辦人 Howard 說到。香港注目玩具廠牌 How2work 在 2001 年成立,正值當年潮流玩具興起,Howard 認為其中一個引發點便是 Gardener 展覽,讓世界對香港設計和製作的玩具有新一層的認識,並非七、八十年代香港的舊玩具代工產業,甚至有很多外國的藝術或設計玩具收藏家來香港收集 Michael 的作品。「連帶中國市場急速冒起,這是近十年業內最大的轉變。」

Go crazy for everything that will make you smile.

「瘋狂地去做自己喜愛的事」,這宗旨讓 Michael 在香港街頭、潮流文化最蓬勃的黃金時間佔領屬於自己的一片領土,更是熱愛香港潮流街頭文化朋友的「Collective Memory」。

FROM STREET TO ART

「作為一個藝術家,做了這麼多年人偶玩具,相信 Michael 自己都覺得悶,如何通過自己做插圖師時的內心世界和技巧,加上策略性的佈局玩素,讓自己的作品變成一個更深層次、更高層、更廣的一種國際藝術語言。這是 Michael 現在真正要走的路。」香港注名設計師兼策展人陳幼堅對於 Michael 有這樣的評價。

NikeCourt x Michael Lau 聯乘 Roger Federer 專屬球衣

Michael 自覺是一位常在商業與藝術之間踩鋼線的創作人,認為根本無需要去考慮這問題,喜愛游走兩邊游走,自己做完有滿足感便可,對於藝術的看法,Michael 認為:「藝術其實最緊要是自己本身要有藝術的感覺,如果你有,身邊任何發生的事情都已經變成了藝術,這已經和一個普通街坊有所不同。」

Michael 自己是非常怕悶的一個人,在 2006 年,他對於人偶設計開始感到厭倦,希望開拓新的創作媒界,於是決定重拾畫筆。事隔多時,在 2014 年終於迎來 Michael 第 4 個個展:Michael Lau Exhibition IV :「Remember-disc / Time-table」,反璞歸真以平面畫作作為創作媒介,利用多年來所收集的諺語來為觀眾帶來全新的體驗;再到 2016 年 Michael Lau Exhibition V :「what? we: want!」個展,反思互聯網的存在以及人類對於數碼世界的沉迷和依賴;透過大型繪畫和雕塑作品,探索此現象。

在這兩次展覽中,Michael 不再侷限於商業化的潮流玩物,通過為繪畫和雕塑觀眾帶來更多的思考空間。在 2015 年,Michael 在 Air Jordan 30 周年紀念活動中特別創作了《Jordan 本色之牆》,成為 Michael Jordan 當年訪華的禮物,並由 Jordan 本人簽名完成了畫作最後一部分,在佳士得亞洲當代藝術日間拍賣中以高價 $1,375,000 港幣成功賣出。這作品可以說是 Michael 從人偶創作轉向藝術創作的代表作,證明藏家對他藝術創作的認同。

Michael Lau Exhibition VI: Collect Them All!

在今月 Michael 將與佳士得攜手帶來名為 Michael Lau Exhibition VI: 「COLLECT THEM ALL !」的私人洽購展覽,提出「所有藝術都是玩具,所有玩具都是藝術(All Art Are Toys, All Toys Are Art)」的獨立藝術宣言。更是 Michael 以藝術家的姿態首次亮相藝術拍賣行。

Marcello Kwan/佳士得亞洲當代藝術部副總裁

「近年街頭藝術非常熾熱,好多外國藝術家都在香港搞展覽,關注度甚高」佳士得亞洲當代藝術部副總裁 Marcello Kwan 認為街頭藝術是一個好直接的力量,創作人不需要經過畫廊、傳統的空間、美術館的一種門檻、篩選、界別,把想法直接與觀眾交流。

「街頭藝術有自身的語言系統,它的本質是挑戰很多傳統的權力和制度,街頭每個空間都是一個權力的劃分,刺激到許多街頭藝術家創作出更加有意思的作品。」作為專業藝術界人士,對於現在街頭藝術市場非常樂觀,同時樂見更多街頭藝術家的轉變:「多年來看著 Michael 去發展藝術家玩具或是設計師玩具,到佢前兩年在大型商場的展覽,當中的巨型雕塑和繪畫作品,可看到他心態上有一個好大的轉變,在作品中帶出一種思考、一種帶批判性的反思,在形式上尋求更多突破和自我的表達,並非單純的一個設計玩具。」

對於藝術或藝術家與否 Michael 一直並不在意:「一路以往都不敢說自己是藝術家,做了那麼多年,自然希望把作品的藝術成份提高。心底裡其實我最喜愛還是做一個創作人,因為創作範圍更大、更廣,可以做到藝術、設計、搞展覽、商業合作,樣樣都可以做到的話,滿足感最大。其實在任何地方從事創作或者藝術都是吃力的工作或者興趣,很多時候你做的事情未必大眾都會明白,但你不堅持就好難有成果。」

陳幼堅/香港注名設計師兼策展人

對於傳統藝術,Michael 非常尊重,並且基於傳統上去學習 去承傳,因為他知道時移勢易,Michael 這一代的創作人都會變成傳統,每一個年代都係這樣承先啟後流傳下去,如陳幼堅寄予 Michael 的說話,「藝術家的路很長,你到 90 歲都可以做藝術家,要經得起時間考驗,經得起藝評人的批評,這條路是無止境的。」

Michael Lau Exhibition VI:「COLLECT THEM ALL !」

最新 Michael Lau Exhibition VI:「COLLECT THEM ALL !」展覽集結了他生命中重要的時刻和個人感情,圍繞《熱誠》、《尊重》、《誠實》、《包容》和《能力》5 個主題的新作「Package-Change」,以玩具包裝作為發想,用海棉取代傳統畫筆,比喻如今大家像海綿一樣,吸收很多資訊,但真正可以接受多少呢?同時把包裝本身變成重要的觀賞和收藏部分,並且思考如今人們如何包裝和標籤自己和別人。另一邊廂,對於佳士得來說是一個新嘗試,亦是對於傳統藝術收藏觀念和形式上的新衝擊。

希望當大家忙於到各大藝術節「打卡」和搶購 KAWS 的時候,看罷《FROM STREET TO ART》對於藝術家背後的努力以及藝術、街頭藝術和玩具之間有更深一層的體會。