血漿與情色包裹下的詩意,是園子溫直擊社會畸態的武器

解讀以《紀子的餐桌》、《愛的曝光》、《冰冷熱帶魚》等作品為代表的「園式」影調。

「東京新宿站的月台上,五十四名女高中生手拉著手一字排開,在列車駛來之際縱身躍下鐵軌,巨量鮮血隨即飛濺而出。」

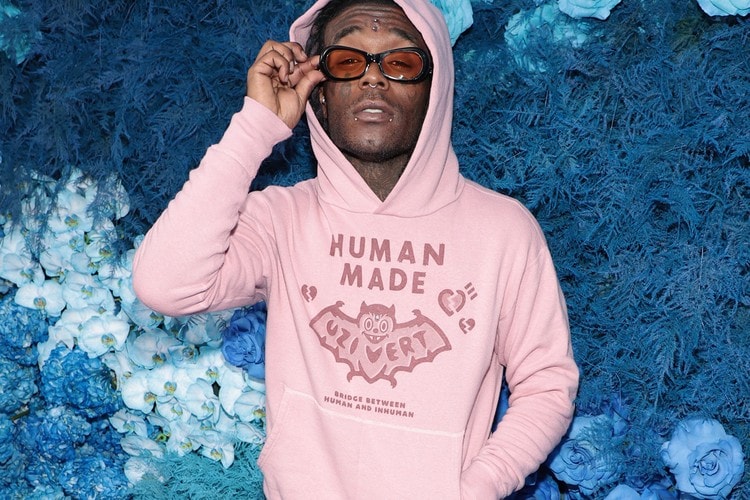

這組極為血腥的慘烈畫面,讓上映於 2001 年的《自殺俱樂部》成為彼時坊間熱議的電影,也讓「園子溫」這個名字第一次被大眾熟知。隨後推出的《紀子的餐桌》、《神秘馬戲團》等作品,瘋狂場面升級,讓色情、血腥、暴力等 Cult 式獵奇元素逐漸成為「園式電影」的標籤。

Suicide Circle (2001)Earthrise

而園子溫本人的經歷就如電影一般傳奇。十七歲離家出走,為創作歌詞無意間闖進現代詩的世界,誤入過邪教組織。大二退學後,為了能跟父母交代,決定在告知真相前先找到體面的事業,於是將戲劇、樂隊、小說、漫畫,全都嘗試了一通,結果在大一時僅用一個月拍成的電影里找到了出路。

在這部青澀的處女作《園子溫就是我!》(1985) 中,導演實驗性地將鏡頭對準了自己,未曾想這條影片引得 PIA 電影節的注意。若能在被譽為「獨立電影龍門」的 PIA 電影節獲獎將得到 300 萬日元的預算,這讓園子溫看到了希望。次年完成的《男之花道》果真摘得大獎,從此正式開啓電影生涯。

Noriko’s Dinner Table (2005)Eleven Arts

不過直到 22 年後,園子溫才真正感到開拓出屬於自己的道路。因為首部商業恐怖片《恐怖爆發》的撲街,他決定前往好萊塢尋求機會。面對這位商業片經驗幾乎為零的日本無名導演,製片公司的高層直接扔過來一本類似《好萊塢電影十則》的成功秘籍。連夜讀完後,園子溫開始了「寫劇本—賣劇本」的銷售之路。雖然最終未能敲開好萊塢的大門,但經受此次洗禮的園子溫開始正視「商業電影」。

2008 年上映的《愛的曝光》算是他真正意義上的商業電影出道作,也是其知名度最高的作品。據說《The Blues Brothers》的導演 John Landis 偶然在兒子房間發現此片,竟就一直站著看到電影結束。不過熟悉《愛的曝光》的影迷,可能不會對此感到意外。這部將純愛、邪教,以及偷拍、易裝、AV 等各種惡趣味拼接而成的電影,看似集齊了爛片的特徵,但神奇的是,故事流暢得讓人幾乎感受不到長達四小時的片長。

Close-Up 在電影術語中意為「特寫」,指聚焦於某一局部的鏡頭,放大突出細節以達到強調或推動劇情的藝術效果。一部優秀的電影可以被多重解讀,同理,一位傑出的導演也存在不同側面。HYPEBEAST 今番便聚焦在從《自殺俱樂部》開始成形,以《紀子的餐桌》、《愛的曝光》、《冰冷熱帶魚》等作品為代表的影像語言,解讀園子溫是如何用血漿與情色包裹下的詩意直擊社會病灶。

Cult 片詩人

Bicycle Sighs (1990)Sion Sono

以 PIA 電影節獎金拍攝的《自行車嘆息》(1990) 伊始,早年實驗電影階段的園子溫作品更像是其詩歌創作的延續,幾乎看不到後來人們所熟悉的影調。其中,《房間》的劇本除了零碎的幾抹場景描寫,基本上是一本詩集,園子溫笑稱自創了「詩歌朗讀電影」。

千禧年尾聲,園子溫漸有起色的生活墜入谷底。不僅該年上映的《現生現身》一片慘淡,剛搬入的淺草新居也在大火中化為灰燼。此時,他恰巧獲得公派赴美留學的機會,於是時年四十的園子溫,懷著從頭來過的念頭前往美國。

不過來到舊金山後,園子溫沒去上學,反倒整天浸泡在租來的 B 級片錄像帶里。在挑戰下限的視覺衝擊下,他逐漸意識到此前的「自相矛盾」——其研究 Andrei Tarkovsky(俄羅斯電影藝術家,以詩性敘事著稱)等導演的作品後,為藝術也好,虛榮心也罷,逐漸背離自己本能的慾望和愉悅。但這些劣質低等的獵奇電影,讓他想起兒時的自己確實為電影中的乳房和穢物興奮過。

「或許應該釋放自己從電影中獲得的原始感動,只要是自己喜歡的東西,全部揉碎融合不就好了」,帶著這樣的想法,園子溫徹底解放天性,決定將自己的慾望在電影中燃燒殆盡。回到日本後,他便拍攝了那部「臭名昭著」的《自殺俱樂部》。這部作品以衝擊性的畫面,揭開當時日本集體自殺的社會現象背後,家庭制度崩潰、青少年盲目崇拜流行文化等社會問題。這是園子溫第一次在電影上體會到覺醒的滋味,從此前「應該拍的電影」轉換至「想拍的電影」。

「詩人」和「Cult 片」這組略顯違和的標籤同時出現在園子溫身上,反映了這位導演矛盾的個人氣質。而這也正是其作品的迷人之處——並非一味地噴灑血漿、賣弄情色,在獵奇的 B 級片語言之下,流淌著淒美的詩意。

基督教與邪教隱喻

Love Exposure (2008)Omega Project

在園子溫的電影中經常可以看到具有宗教意味的象徵元素,例如《愛的曝光》中一直圍繞著「原罪」,父親一角的職業是神父,女主洋子和「聖母瑪麗亞」的意象重疊;《冰冷熱帶魚》中,殺人魔處理屍體的舊宅隨處可見基督教聖像和十字架。

不過導演並非基督徒,其對於宗教元素的興趣源自兒時觀看的《Det Sjunde Inseglet》、《The Ten Commandments》、《Proces de Jeanne d’Arc》等作品。由電影、小說、古典音樂構建起的「基督風暴」,一直影響著園子溫的創作,但其對於宗教秉持著中立的態度。

「邪教」也是園子溫電影中的常客,這又得說回到他的「熱血青春」。中學時期的園子溫對豐川老家的生活感到窒息,高中三年反復離家出走。在東京四處遊蕩的他,既沒有生活目標,也找不到謀生之道。忍著飢餓在車站亂逛時,被統一教會的人搭訕,在對方承諾「相信上帝會有飯吃」後,便稀裡糊塗地跟著走了。就這樣園子溫過上了每天在教會打掃、唱贊美詩的生活。在看清邪教的真面目後,逃回公寓發現桌上居然放著剃刀,並寫著「等著你喲」。

這段神奇的經歷,在後來寫《愛的曝光》劇本時派上了用場。而電影的靈感則是源自導演一位從事情色行業的多年好友,在妹妹加入「統一教會」後助其脫離邪教的真實故事。除此之外,園子溫作品中常出現的對他人精神壓迫的癲狂執著的角色,如《在無愛之森吶喊》中洗腦操縱他人的村田丈,也具有一定對邪教組織的隱喻意味。

支離破碎的家庭

Cold Fish (2010)Nikkatsu

一家人貌合神離地用餐,可謂園子溫電影中的經典場景,而這來自導演本人的經驗——在充滿疏離感的餐桌上,不管擺放著多麼美味的食物,都會讓人食之無味。正如《冰冷熱帶魚》的開場,一家三口陰鬱沈默地咀嚼著速食飯菜,預示著這個家庭即將分崩離析。

園子溫出生在一個教師家庭,極為傳統古板的父親,對子女有著嚴格要求,但卻不願意去真正瞭解自己的孩子。園子溫對於原生家庭的失望,讓這種強硬的父親形象,化身為《紀子的餐桌》中努力維持表面融洽卻未發現女兒異樣的報社主編;《愛的曝光》中無視兒子家庭渴望的懦弱神父;《在無愛之森吶喊》中害怕頹廢女兒被他人瞧見的大學教授。

這些「父親」維護著家庭的和睦假象,用以掩蓋已然肢離破碎的悲慘事實。能看穿這層「國王新衣」的,似乎只有孩子的視線。而這也是園子溫十七歲第一次離家出走的根本原因。《紀子的餐桌》中女主離家出走至東京,開始「家人租賃」生活的荒誕劇情,完全出自導演的親身經歷。初到東京的園子溫在車站不知所措,便被一名女子請回家以丈夫的角色一起生活。「婚姻生活」沒持續多久,女子希望和他一同殉情,感到害怕的園子溫乞求女子放他走,沒想到女子爽快答應,還給了他幾萬日元的報酬。這段經歷,為園子溫無趣的過往生活點燃了第一道靈感的火花。

園子溫認為「血緣」才能造就最強的戲劇性,所以其作品幾乎都是以家庭為單位。他將那些無法順利「畢業」的親子關係在自己的電影中重現並摧毀,告誡著一個世人都不願意面對的真相——大部分人始終相信自己家是正常的「平均家庭」,但實際上這種溫情電影中所描繪的幸福畫面幾乎無法實現。

The Whispering Star (2015)Sion Production

「與其抱怨自己的作品不被時代承認,還不如創作出令人無法忽視的作品數量來讓時代承認」,縱觀園子溫的電影生涯,他確實遵循了自己「量大於質」的宣言,拍攝影片超過 40 部。作為電影語言的開拓者,園子溫隨時準備著摧毀電影的形態。正當《戀之罪》讓影迷甘之如飴時,隨後上映的《庸才》打破往日風格,結局照進罕見的曙光。其實原定劇情更為黑暗,但當電影劇本完成時,「3·11 日本大地震」發生了,所引發的福島核洩漏讓當地居民流離失所。受到極大震撼的園子溫決定修改劇本,為絕望中的人們帶來希冀。正因為園子溫的這份「剎那主義」,成就了《庸才》這部佳作。

而 2015 年上映的《悄然之星》,則再次讓影迷大跌眼鏡。血腥暴力不見蹤影,全程黑白寂靜,只有一名家庭主婦扮相的女機器人在宇宙中運送貨物。這部園子溫「最安靜的」電影,其實早在九十年代就寫好了劇本。同樣融入了當時對地震的情緒,電影取景自荒敗的福島街頭,由原本的福島居民扮演收件人。其中一幕,快遞員漫步在走廊上,兩旁的剪影象徵著原本福島家庭的幸福縮影。

園子溫漫長的電影生涯中,經歷著數次轉變。B 級片的刺激,讓他從獨立電影的自我封閉中,找尋到屬於自己的語言;好萊塢的洗禮,讓他開始擁抱商業片,這也使其有機會將等待了二十年的三份劇本《地獄為何惡劣》、《愛與和平》、《悄然之星》搬上銀幕;一場地震,讓他重新開始思考電影的意義,為作品賦予新的能量。或許,電影的功能可以分為兩種,一種是令人滿足,一種是令人覺醒。顯然,他希望自己的電影同時兼備兩種特質。以血漿與情色化作的利刃撕開社會表象,讓人們看到暗藏於背面的真實。