藝術家 MC 仁、導演陳健朗如何解讀「信任&迷惑」?

到大館進行一場有關信任與迷惑的遊戲。

大館當代美術館今年備受關注的藝術展「信任&迷惑」,近月迎來了全新篇章,邀得多年來在國際藝術界舉足輕重的藝術家 Tino Sehgal 參展。他曾於多間知名美術館舉辦個展,包括倫敦泰特現代美術館、紐約古根漢美術館、巴黎東京宮、北京尤倫斯當代藝術中心等等,亦是第 55 屆威尼斯雙年展主題展最佳藝術家金獅獎得主。

Sehgal 將其最重要的兩件現場作品帶來香港,分別是《這些聯繫》及《如此變奏》,前者更是泰特美術館的委約作品。《如此變奏》讓觀眾進入一間伸手不見五指的黑房,通過聽覺和觸覺去體驗舞蹈。至於《這些聯繫》的 150 位參與者來自各行各業,年齡從 16 到 73 歲,人生經歷也各有不同。而今次 Sehgal 特別為香港創作的版本每次都有約 30 位參與者,並將大館歷史悠久的監獄操場轉化成一個流動變化的現場環境。

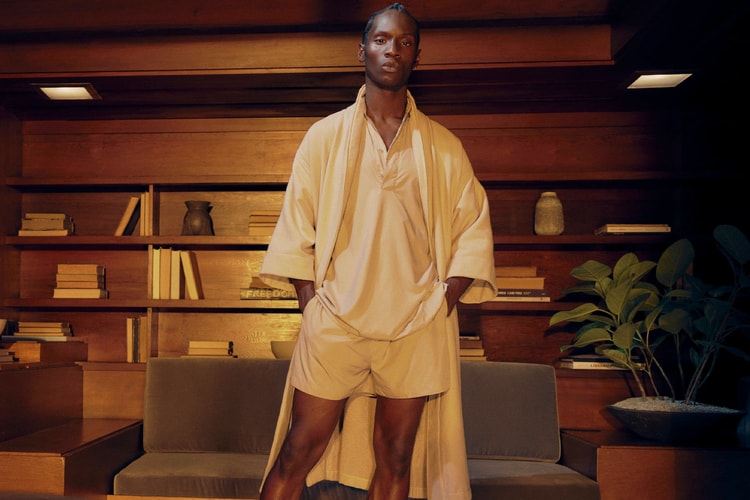

HYPEBEAST 早前邀請了香港本地藝術家 MC 仁、導演兼演員陳健朗親身體驗 Sehgal 在大館的作品,二人更向我們分享了對展覽主題「信任&迷惑」的解讀。

MC 仁:「我在法國讀書時是修讀觀念藝術,針對的是思想,作品可以是非物質化,而不一定需要一件實體藝術品。例如今次展覽要求觀眾參與藝術的進行過程,甚至觀眾之間都會有互動。觀眾可能無辦法在參與展覽之前清楚理解展覽主題,甚至在參與的過程中也會模糊不清,但這類藝術就是想帶出,親身參與的過程和當下的體驗,比你事前的預設甚至比結果更加重要。」

「展覽中出現的簡單指令讓你思考相信與否、跟隨與否,再決定自己的反應,這就是當中的信任和迷惑,也是對溝通模式的測試。我們現在的人生就是一個 social game,藝術也一樣,只要當我們參與其中,就一定需要思考有關信任和迷惑的問題。現在很多人都選擇相信 social media 世界的資訊、相信別人的自我,而不是自己親身參與並體會到的感受。」

「例如你選擇透過網上的相片、影片去理解一個展覽或一件藝術品,或者只是透過在現場拍下並上載到 social media 的內容去表達對作品的感受,這些理解和感受又是否全面和真實,是否值得相信?任何機器都不能記錄你親身參與過程中的情感,藝術的珍貴就在於這參與和溝通的過程,擺脫小小一部手機的規限,感受在藝術世界的自由。」

陳健朗:「我覺得信任和迷惑不是相對,是共存的。因為並不存在百分之百的信任,我們經常在信與不信之間作出思考,這時便會產生出迷惑。而我們在思考問題和下決定的過程中,往往都會被雙眼看到的一切所影響,但事實上視覺並不是完全可靠,例如今次展覽讓我從聽覺去感受了很多事物。創作電影其實也需要有這樣的概念,電影跟其他藝術一樣都是為了傳達故事,但我們往往被自己的既有概念、前設去將講故事的方法公式化;其實視覺以外,其他感官的感受都應該被照顧得到,所以我們需要不斷跳出思想框框,創作才會變得更多元化。」

「另外展覽內容有很多即興成份,當下令我很好奇到底他們是否會跟觀眾有互動,然後當觀眾有所反應後,整個展覽又會因而衍生出更多樣性的內容呢?因為行為藝術一般都是靠著觀眾的反應,而令整個藝術衍生出更深層的意義,令大家有更多思考。所以今次展覽的重點並不只是作品本身,還有作品所引發的思考,每個觀眾參與的當下各自得到了甚麼感受。」

Tino Sehgal 的作品並非以物件呈現,而是透過轉瞬即逝的情景建構而成。他將美術館重新定義為人際交往的地點,徹底脫離傳統藝術物件,從不涉及或製造任何物質材料,將重點轉移至現場關聯,有興趣的讀者要把握機會到大館親身感受或登上大館網站了解更多。

大館「信任&迷惑」展覽

日期:即日至 12 月 5 日

時間:逢星期二至日,上午 11 時至晚上 7 時

地點:監獄操場(《這些聯繫》)、賽馬會藝方三樓(《如此變奏》)