與 Beatles 的官司,如何成就了 Nike 營銷史上的「革命」?

1968 年的今天,Beatles 單曲《Revolution》首度面世。20 年後,它出現在了 Nike《Air Revolution》廣告中。

近半個世紀前的今天,Beatles 的單曲《Revolution》首度面世。當時正值越南戰爭白熱化,Martin Luther King 遇刺不久,以及法國「五月風暴」爆發。

它是樂隊歷史上第一首明確傳達政治信息的作品,由 John Lennon 作詞,其在音樂歷史上的地位遠遠超越了音樂範疇,堪稱反映社會思潮的時代之作。

20 年之後,在全美家喻戶曉的《Cosby Show》上,這首經典老歌收獲了比肩首發之時的超高熱議度 —— 因為 Nike 將其原封不動地用在了 Air Max 鞋款廣告中。

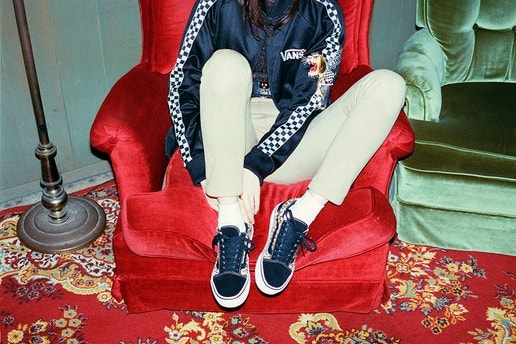

1987 年 3 月,Nike 發布了《Air Revolution》電視廣告宣傳片

在激昂的《Revolution》旋律下,初出茅廬的 Michael Jordan 翺翔在籃筐之上; 網壇傳奇 John McEnroe 展現著標誌性的臭脾氣;壹組長跑運動員整齊劃一地在跑道上訓練(實際上是以 Tom Hartge 為首的 Nike 產品線經理們親自出鏡);還有那最令觀眾記憶猶新的學步小孩(實際上是 Nike 當時壹名客戶主管的堂兄)。

現在看來,Nike 的這一舉措似乎沒有任何值得大驚小怪的地方。而在當時,將 Beatles 的歌曲(尤其是像《Revolution》這樣一首“時代之聲”)用於商業意圖的產品宣傳被認為是「大不敬」的,這被認為是濫用文化的「不道德」行徑,甚至被視作對 Lennon 歌詞的褻瀆。在此之前, 任何出現在商業廣告宣傳片中的經典流行歌曲都只是「翻唱」。從 Sunkist 飲品廣告中出現 Beach Boys 的《Good Vibration》,到本田廣告中 Lou Reed 的《Walk on the Wild Side》,無壹例外。

如果這一行為得到允許的話,那每一首 Beatles 錄制的歌曲就都可以用到宣傳女性內衣和香腸的廣告中了。

意料之中,Beatles 所屬唱片公司 Apple Records 向 Nike 提起法律訴訟,聲明樂隊並沒有授權 Nike 使用歌曲,並索要 1500 萬美元賠償。

「如果這一行為得到允許的話,那每壹首 Beatles 錄制的歌曲就都可以用到宣傳女性內衣和香腸的廣告中了。我們不得不對其進行阻止,以來設定壹個先例。不然的話,這會一發不可收拾。如果我們不在世,這是另壹說。可畢竟我們還在!他們這樣做是對我們創作及錄制歌曲極大的不尊重,那是我們的生命。」Beatles 成員 George Harrison 在廣告播出後氣憤地說道。

因為歌曲《Revolution》使用問題的法律鬥爭,Nike 被迫使用以上這樣的新聞廣告方式來為自己辯護

為此,Nike 迅速通過《LA Times》上的通篇「廣告」《Can We Talk》來為自己辯護:「妳可能看到過 Nike 被 Beatles 起訴的報道,但那是不準確的消息 … 事實上,我們是經過合法商談後,按照法律法規支付了‘Revolution’ 用於廣告中的一切費用。我們的所作所為也得到了 Yoko Ono 的支持和鼓勵。 」

的確,Swoosh 品牌為了將《Revolution》用作廣告背景樂,花費了 50 萬美元版權費。只不過支付對象非 Beatles,而是 Michael Jackson 和 EMI-Capital 唱片。因為在 1985 年,Michael Jackson 與一個澳大利亞集團達成了價值 4750 萬美元的交易。前者得到了 4000 余首歌曲的版權,其中就包括《Revolution》和其他 200 余首 Beatles 的作品。而至於 Beatles 如何丟掉自己作品的完全所有權,得歸因於樂隊在 60 年代所犯下的壹系列經營管理層面上的錯誤,以及對歌曲完整經濟價值的忽視。

「我們到底是因為什麽被起訴?我想是因為我們極大的新聞價值和影響力。‘Beatles 起訴 Nike’ 比起 ‘Apple Records 第三次起訴 EMI-Capital 唱片’ 是一個更強有力的標題。坦白講,我們覺得自己被利用成為兩大唱片公司長期以來版權鬥爭宣傳造勢的人質。」Nike 在《Can We Talk》中如此說道。

Rob Strasser 與 Michael Jordan,前者曾任 Nike 副總裁,於 1987 年離職之後加入 adidas;Rob Strasser 在 1993 年離世,享年 46 歲

雙方妳來我往的唇槍舌戰,為媒體們攢足了報題。一時間,「Beatles 起訴 Nike」成為各大報紙、雜誌的頭版頭條,甚至還登上電視新聞節目以及海外媒體。然而有趣的是,如此巨大的輿論和公關壓力,對於 Nike 來說也許並不是百害無壹利,甚至是因禍得福。

在 1984 至 1987 年期間,盡管 Nike 處在發展和銷售的平穩增長期,但銷售成績過分依賴 Air Jordan 系列,總銷售額仍然不盡人意,甚至還出現大幅裁員的現象;而且 Beaverton 大本營內部矛盾重重,墨守陳規的體制很大抑制了設計師的創新力。

因 Beatles 官司而得到的鋪天蓋地的「免費宣傳」,反而為 Nike 註入了一針強心劑。

「你們最好做出壹些驚天動地的事來,否則這個公司就完蛋了!」鞋款設計師 Tinker Hatfield 在 2013 年接受澳大利亞球鞋雜誌《Sneaker Freaker》專訪時,回憶到 Air Max 推出前夕 Nike 副總裁 Rob Strasser 對自己所說的話。不誇張地講,《Air Revolution》廣告中的鞋款,被視為 Nike 挽回頹勢的救命稻草。

這樣看來,因 Beatles 官司而得到的鋪天蓋地的「免費宣傳」,反而為 Nike 註入了一針強心劑。盡管是負面曝光,但 Nike 和廣告創意背後的 W+K 團隊知道,自己並沒有明知故犯侵權 Beatles 的歌曲。漸漸的,以 Air Max 為首的 Nike 鞋款開始大賣,且讓品牌總銷售額大增,甚至逐步撼動當時全球第壹運動鞋品牌 Reebok 的地位。

那麽,以《Air Revolution》廣告為核心的宣傳營銷之所以能夠大獲成功,僅僅是因為意料之外的運氣嗎?想必並非如此。

左圖:Susan Hoffman,現任 W+K 公司執行創意總監,被譽為廣告界最具影響力的女性創意顧問;右圖:Janet Champ,曾在 W+K 工作 15 年,為 Nike Women、Apple、Calvin Klein 等品牌策劃過多部廣告宣傳片

在這裏,我們暫且不去贅述 Air Max 氣墊科技對球鞋文化及運動鞋科技發展的重要意義,只把焦點對準在《Revolution》廣告本身。無論從拍攝手法還是創意角度,甚至是呈現形式來說,其都具有史無前例的開拓精神。

在那個大多數廣告宣傳都集中在紙媒的年代,Nike 大膽嘗試以 TV 作為廣告宣傳媒介,這在品牌歷史上是第一次;啟用剛剛成立 5 年時間的 Wieden + Kennedy 公司,亦被視為冒險的決定。但事實證明,這樣的孤註一擲最後得到了令人欣喜的結果。

當時,相對保守的 Nike 團隊本希望廣告可以通過最直接的方式呈現產品,而非最終版本那樣眩目、抽象。但 W+K 中負責 Nike 項目的 Susan Hoffman 與 Janet Champ 則期望把音樂錄影帶風格和體育鏡頭相結合呈現(以 Beatles 金曲為背景樂的想法,亦出自她們)。值得一提的是,Janet Champ 當時的職位只是一名前臺接待員,是 W+K 雇用的第 15 位員工。在接受 Nike 項目一個月後,Janet 被晉升為廣告文案人員,可謂現實版的 Peggy Olson(《Mad Men》劇中人物)。

在那個大多數廣告宣傳都集中在紙媒的年代,Nike 大膽嘗試以 TV 作為廣告宣傳媒介,這在品牌歷史上是第一次。

「我們對這個創意並非信心十足,但就像當時公司的口號‘walk in stupid everyday’ 一樣,我們只是毫無顧忌地向前摸索,」現任 W+K 創意總監的 Susan Hoffan 在今年接受《Fast Company》采訪時,回憶道當時的情況。「我們不想墨守陳規,不想只依靠老掉牙的方法。這樣的話,就只能產出毫無新意的衍生作品,最後被人過濾、忽視。」Susan 繼續說。

最後,在 W+K 公司兩位創始人 Dan Wieden 與 David Kennedy 的支持下,Susan 與 Janet 跳出 Nike 團隊給出的條框,自作主張同 Paula Greif 與 Peter Kagan 兩位導演合力拍出了 60 秒的 8mm 特效短片。更令人驚訝的是,根據當時 Nike 市場部專員 Scott Bedbury 在《A New Brand World》一書中的回憶,廣告片裏的很多畫面根本沒有出現在為拍攝準備的故事版上,例如蹣跚學步的嬰兒鏡頭。

《White Album》在首發 20 年之後,銷量依然可觀,排名 Billboard 第 18 位

此外,雖然觸碰到 Beatles 的神聖光環,但《Air Revolution》可謂打破了廣告制作的既定規則,尤其是在配樂的選擇上。愈來愈多的音樂人開始將自己作品庫的大門向商業廣告敞開, 甚至是通過廣告來發布新作。

可以說,Nike《Air Revolution》所產生的效應,確有著「革命」之勢;以至於其所產生的巨大影響力甚至惠及了「原告」。因為它,年輕一代樂迷開始接觸 Beatles 的音樂。廣告播出的同年,收錄《Revolution》歌曲的專輯《White Album》第壹次以 CD 形式發布——躋身 Billboard 銷量前 20 位。

最終,持續了近 2 年的侵權紛爭於 1989 年塵埃落定。盡管審判結果至今都未曾公布,但這似乎已經不再重要——因為,新的「歷史」已然來臨,在硝煙與狂歡中,《Air Revolution》所開啟的是廣告史上的一個新篇章。