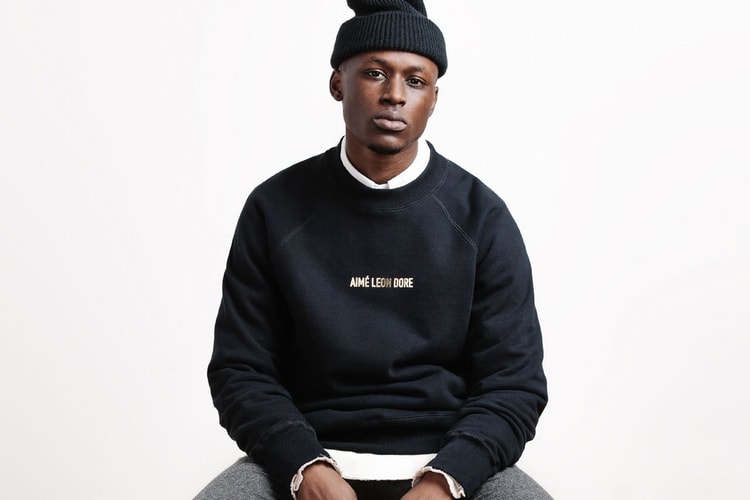

W. David Marx 親身解構「Ametora」美日時裝文化

日本正在拯救部分美國經典文化?

《Ametora: How Japan Saved American Style》一書,講述由早期美日自戰後的文化交流,到日本新一代接獲到國外影響,繼而發展自己的時裝潮流。作者 W. David Marx 最近接受了《GQ》的專訪,解釋為何《TAKE IVY》在戰後成為時裝打扮的寶典,美日服飾是否單向交流,日本潮流雜誌與網絡發展的失衡,以及日本手藝正在超越美國製造等等。以下節錄部分文章:

甚麼是「Ametora」?

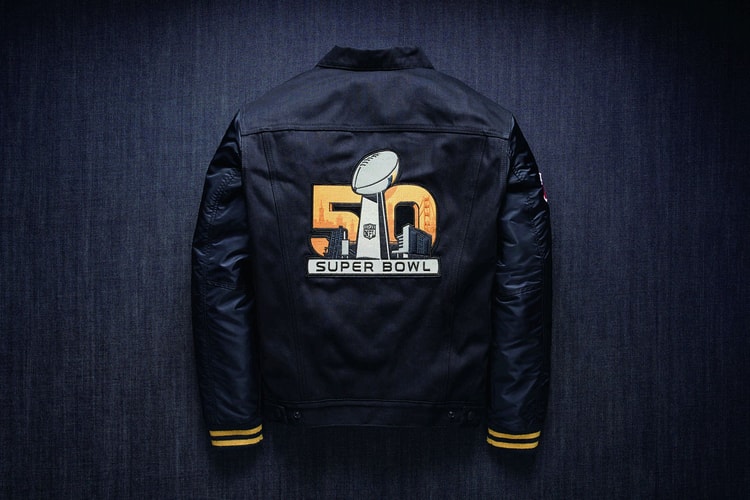

「Ametora」泛指 American Traditional,始於 80’s 的日本,但更著重於美國東岸、經典服飾、精英階梯的打扮等。所以在《TAKE IVY》內,正正是東岸學院的風格,經過日本文化的改變,成為「Ametora」。90’s 後,Hip Hop 及西岸滑浪文化來襲,亦大大改變了現時日本時裝的面貌。

可以描述戰後的日本時裝如何受美國文化影響?

二戰後的日本,國人不能輕易外旅近 20 年時間,然而於1965年,由石津謙介氏、くろすとしゆき氏、長谷川元氏、林田昭慶氏四位合寫的《TAKE IVY》把學院風帶到日本,令整個商業社會開始注重造型,及後開始接納 Hippie 及 Outdoor 等風格。文化影響並不是一下子發生的,在 1945 至 1950,當時仍然有很多美軍註守在地,美軍製服雖然受歡迎但不易重製,牛仔褲亦非常昂貴,整個普及過程花了近三、四十年時間。

日本與美國的文化是否單向影響?

在早期,時裝總由美國流向日本,而且美國人為此而感到詫異。其中一個例子,就是 80’s 的電影《Mystery Train》,片中的日本男孩穿上 Teddy Boy 造型打扮,到達孟菲斯感受其音樂文化,最後卻失望而回,片中有些角度有著取笑日本人的意味。或許這種狀況是由 A Bathing Ape 開始,正式讓美日有所交流。另外,時尚部落格的興起,令美國大眾意識到日本正在做高質素時裝服飾,或是在日本能找到耳目一新的服飾。

日本潮流雜誌有著相當重要的地位,而且以產品為主呢。

對,早期的日本雜誌以古著為主,但總是一成不變,70’s、80’s 到今天,依然在談 Red Wing Boots。現況是,愈舊的雜誌愈不受歡迎了,而且日本人已經夠足夠自信去配搭衣服,Popeye 已經不是指標。至於大量產品的編排,的確十分有影響力,高橋盾和 Nigo 有段時間會投訴,只有刊登在雜誌上的單品會很快完賣,但相似的單品卻無人問津。

會否承認現時日本製的服飾已經超越美國?

非也,正如 Thom Browne 是不同跟隨日本風格或手藝去發展到今日的成績。日本尊重美國文化,作為一個美國人,你想找回 2007 年的 Alden 款式,可以在日本雜誌找到;想找回 60’s 美軍軍服,大概 real McCoy 會有一件非常相似的;想找回 1955 年的 Levi’s,會在日本找到相關書籍。所以假使有天美國想找回自身的文化,最好是在日本開始,《TAKE IVY》就是最佳例子。

那你對這段日美關係有甚麼展望?

在《Ametora: How Japan Saved American Style》的尾段,正回應起初日本人複製美國風格打扮,而最後發展到今天的優質品牌如 Visvim 及 Engineered Garments 等,我估計在未來,日本時裝界不單會停留在重塑美國產品,而是一鼓更新式的創作意念。